インフォメーション

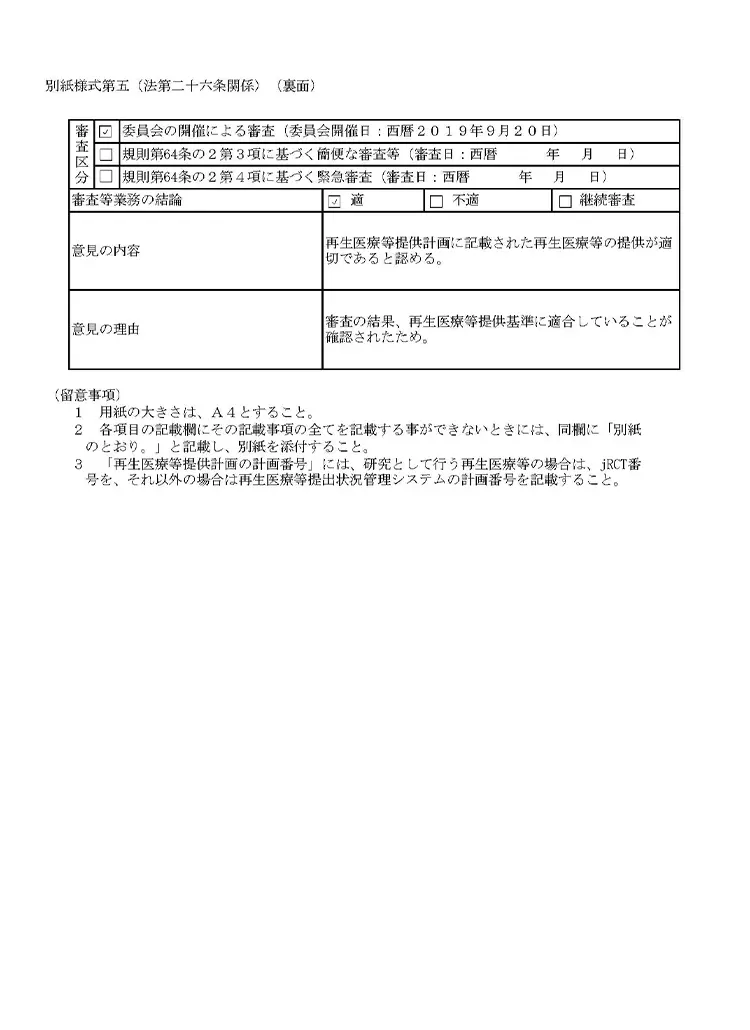

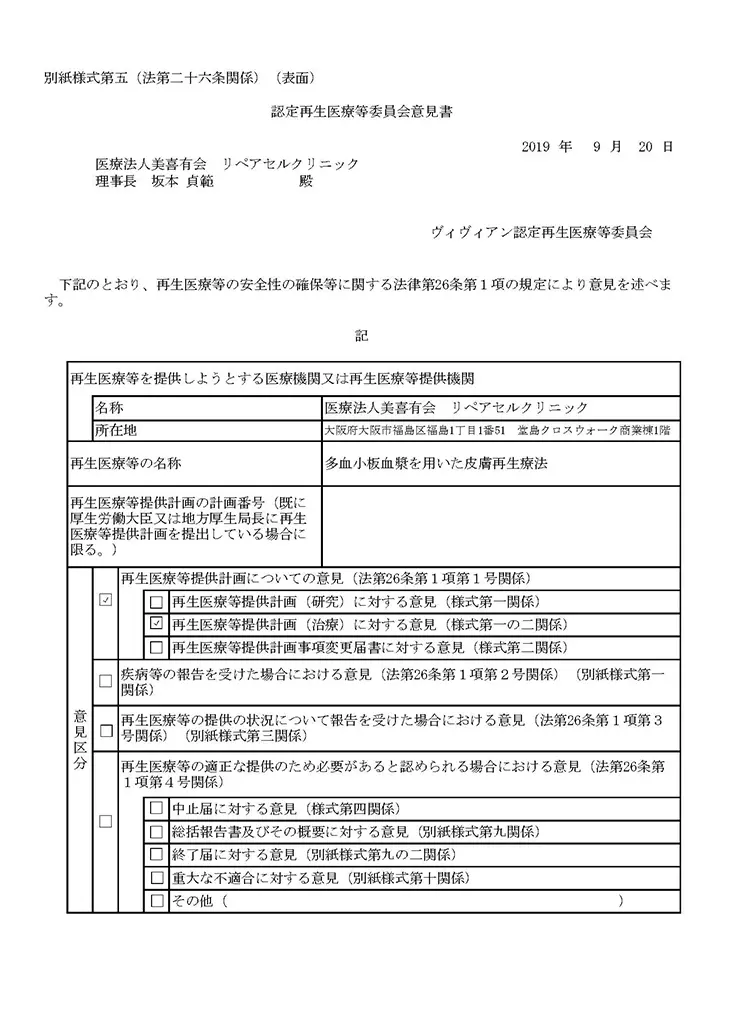

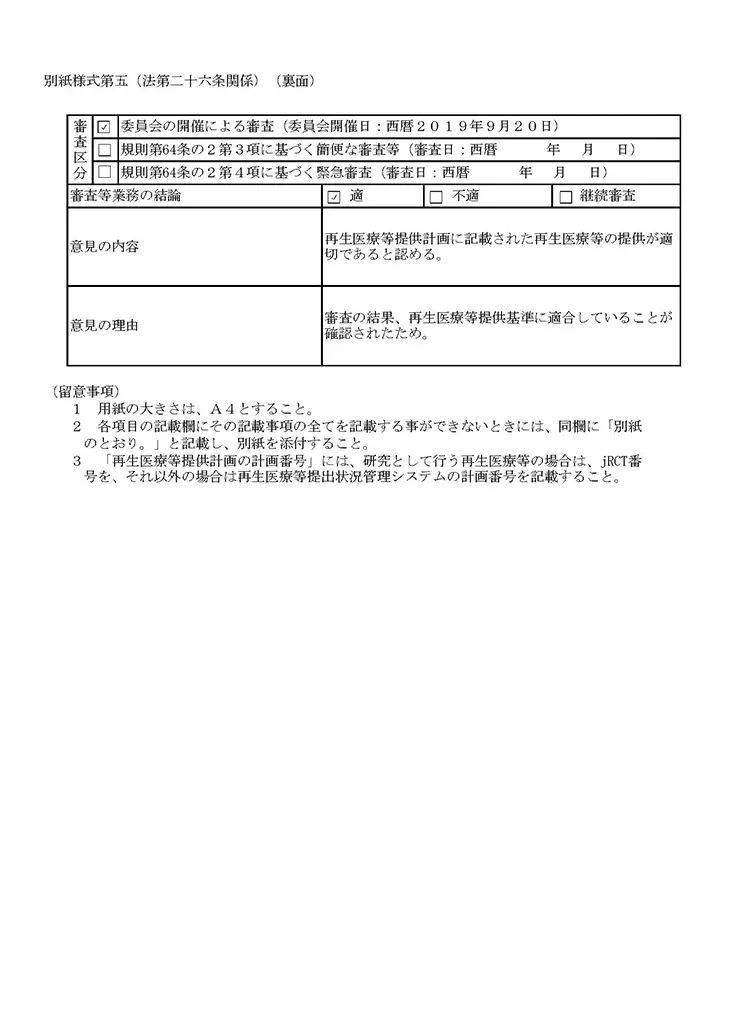

LICENSE厚生労働大臣許可医療機関

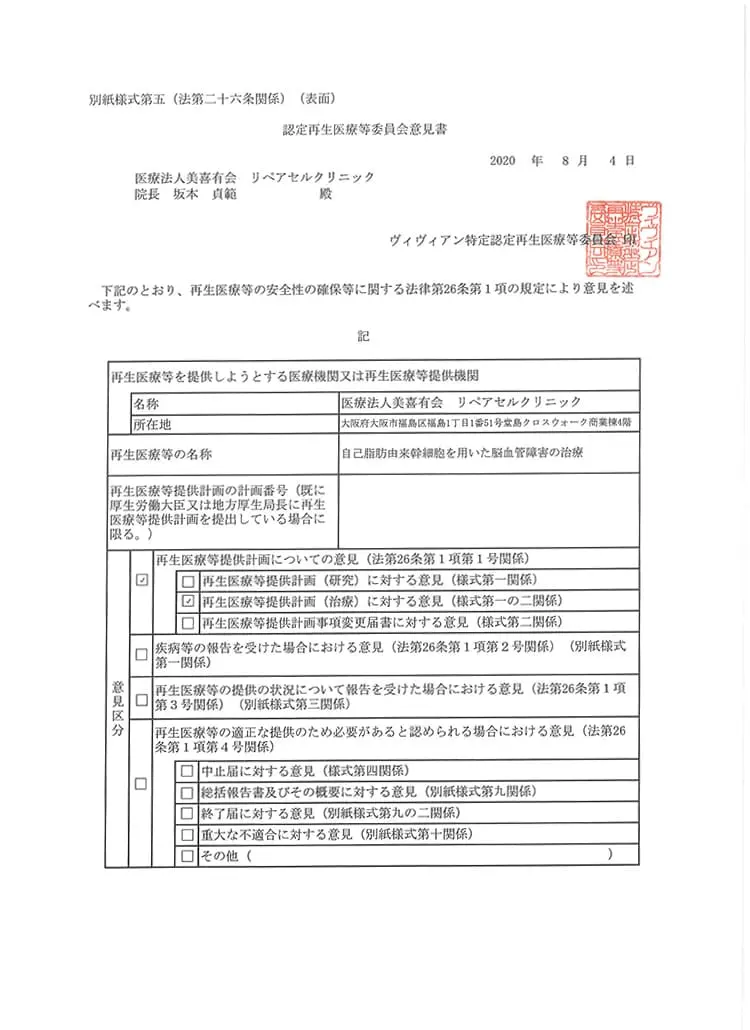

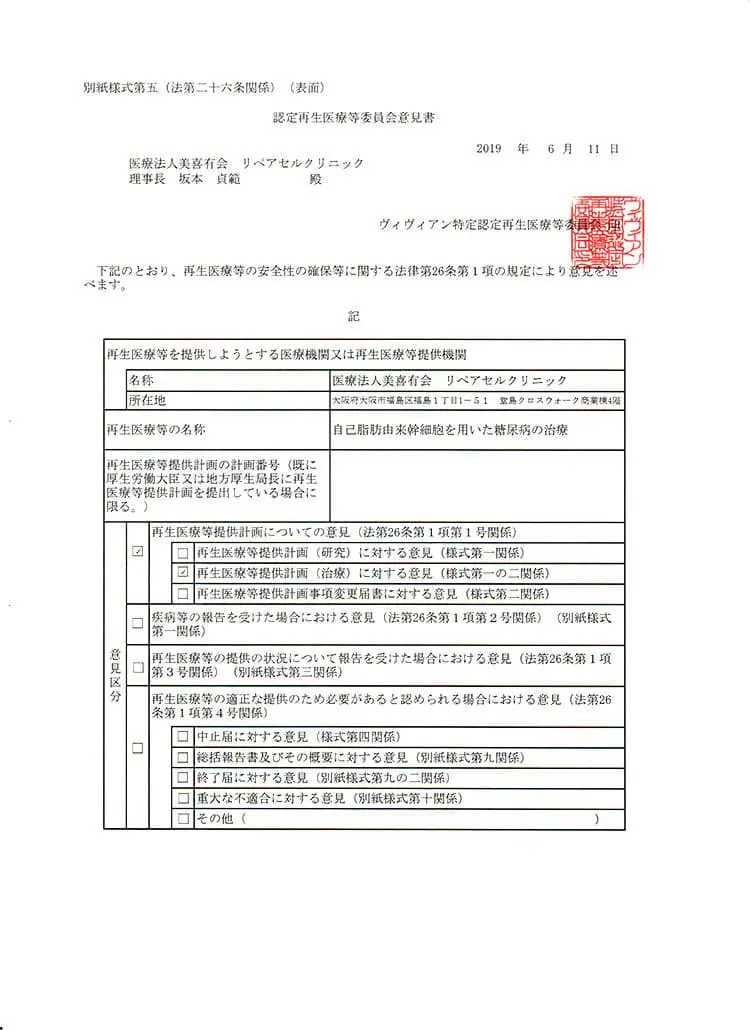

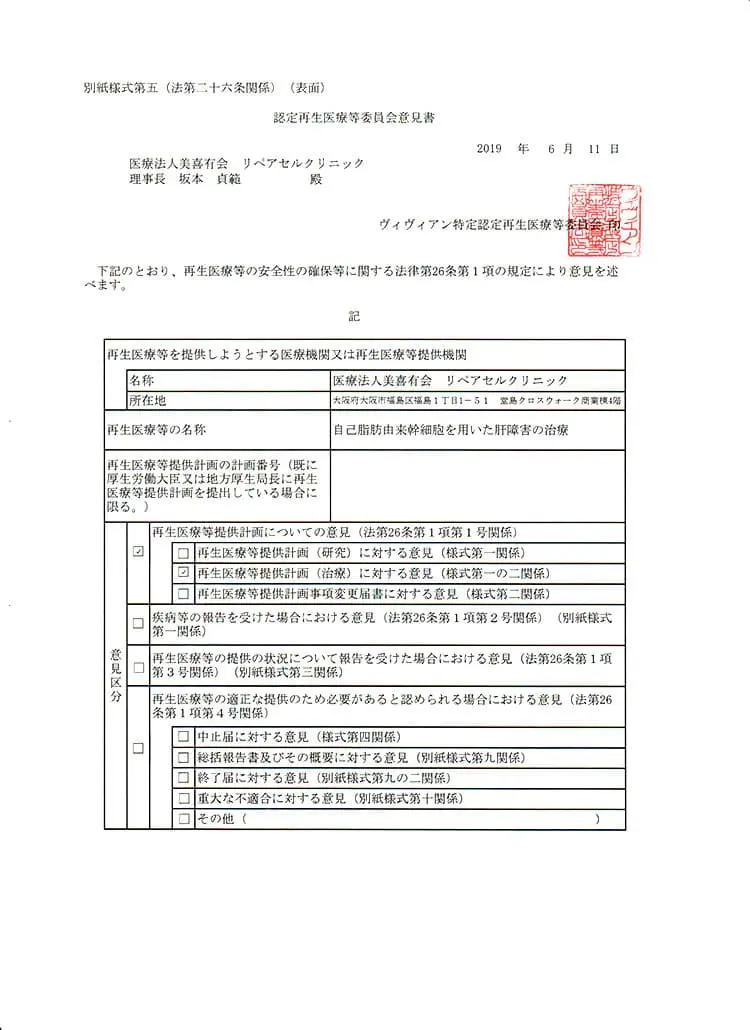

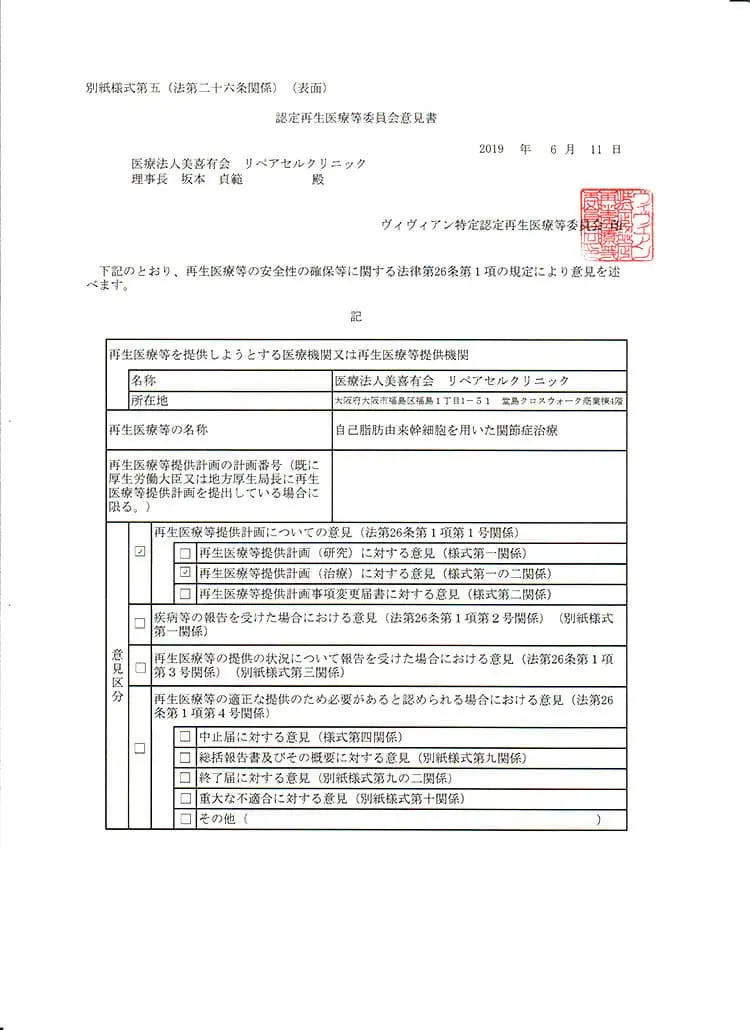

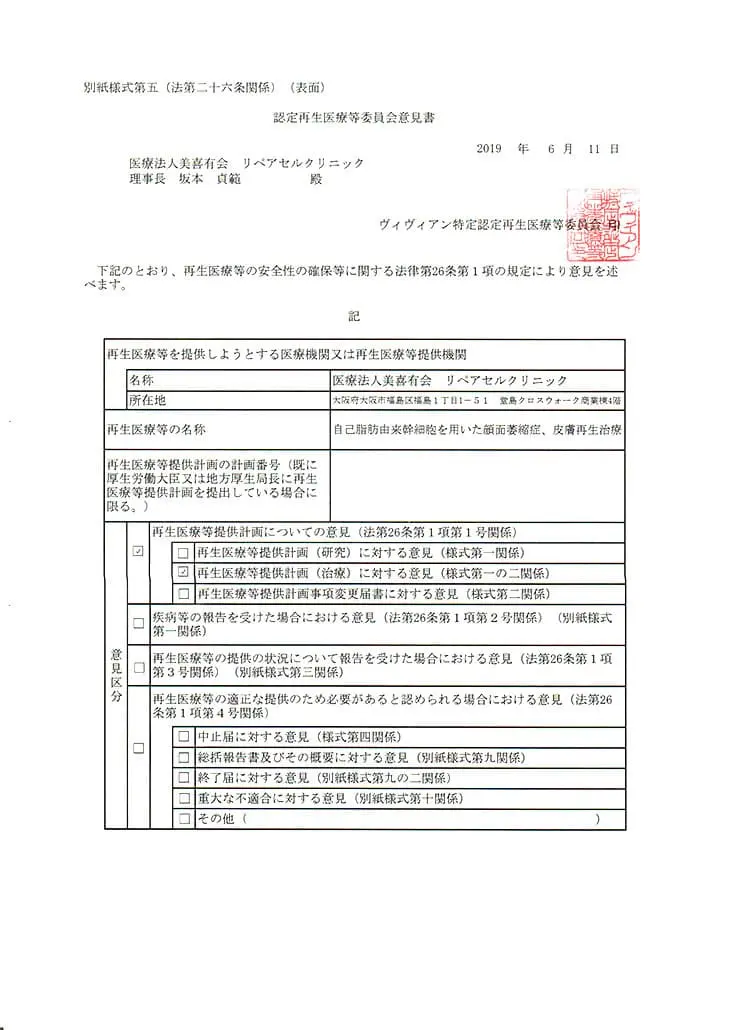

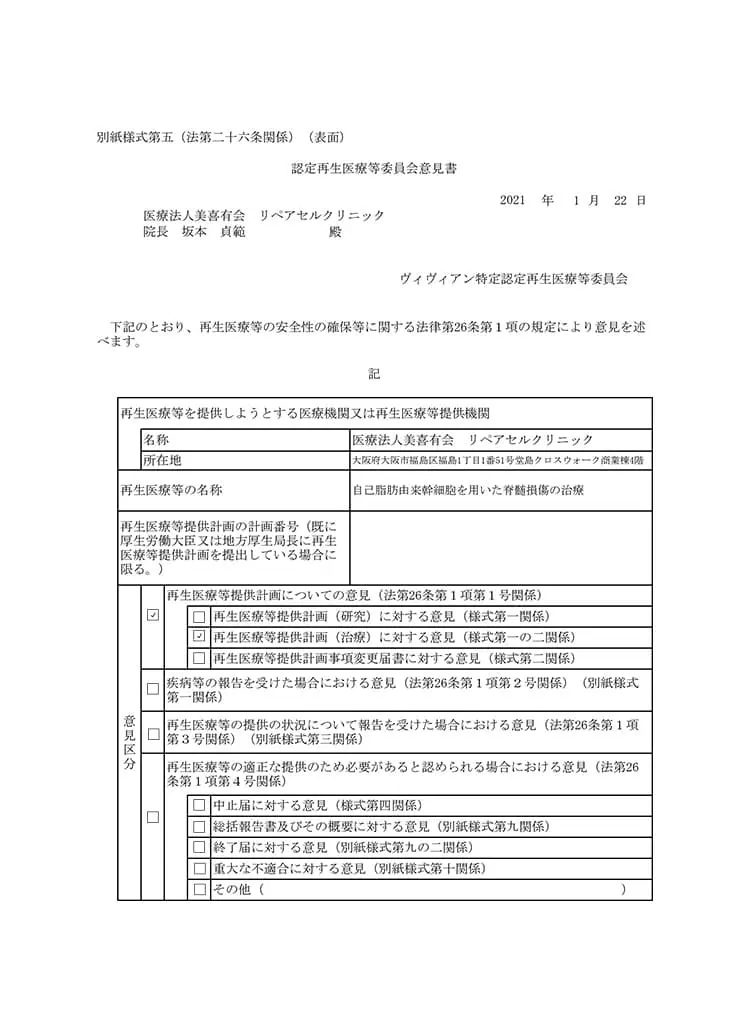

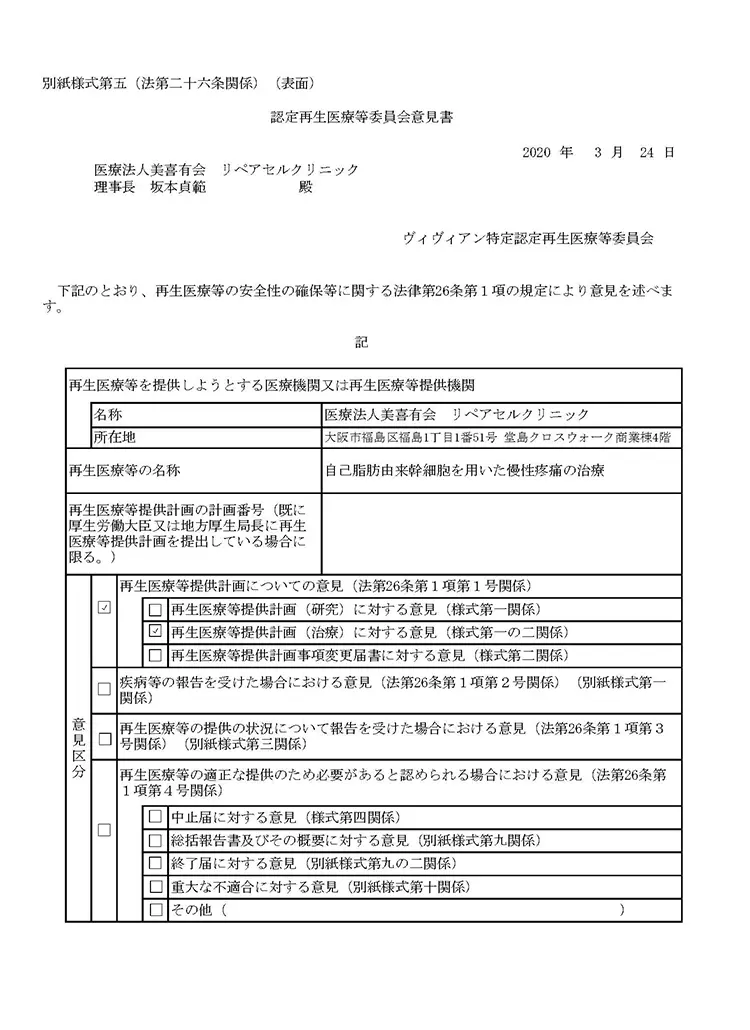

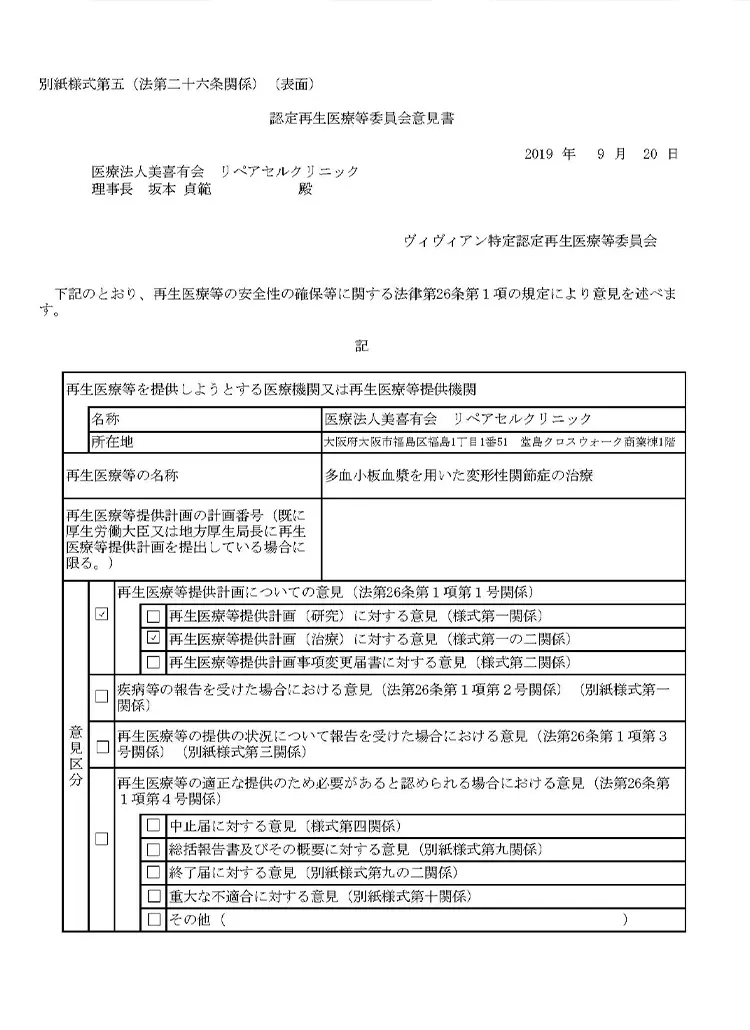

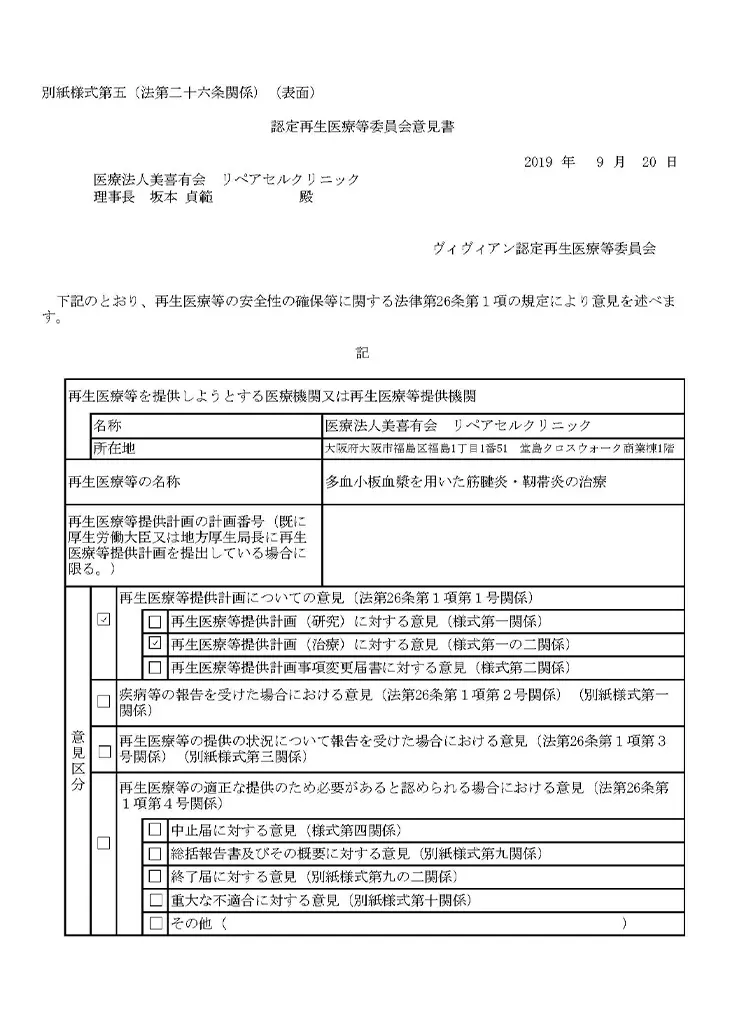

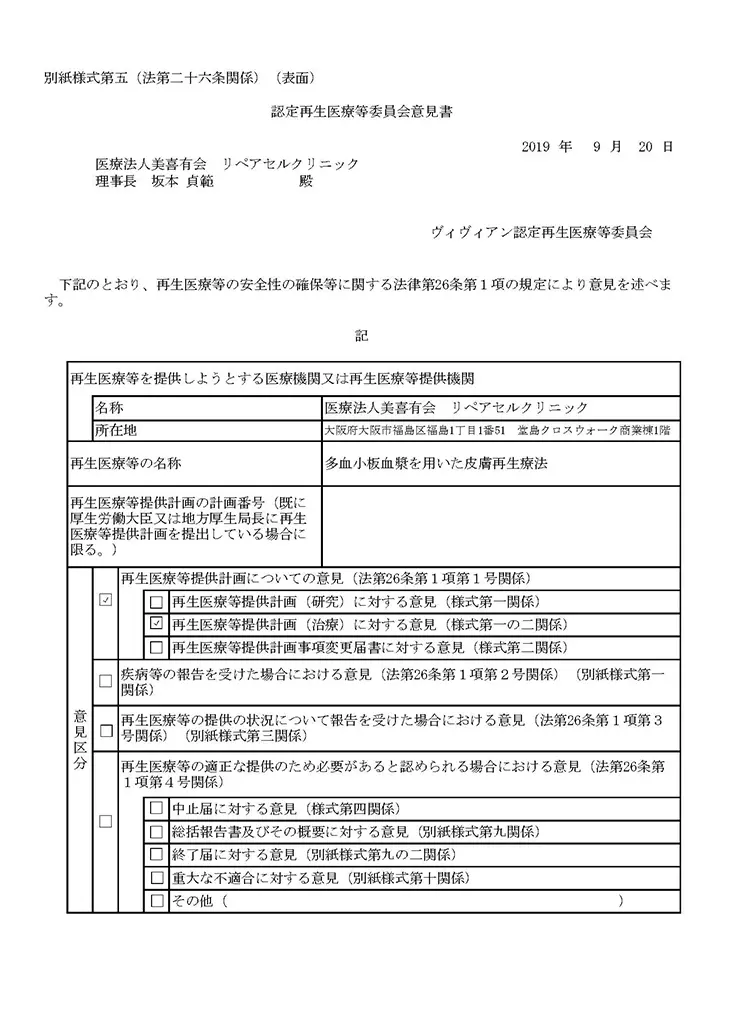

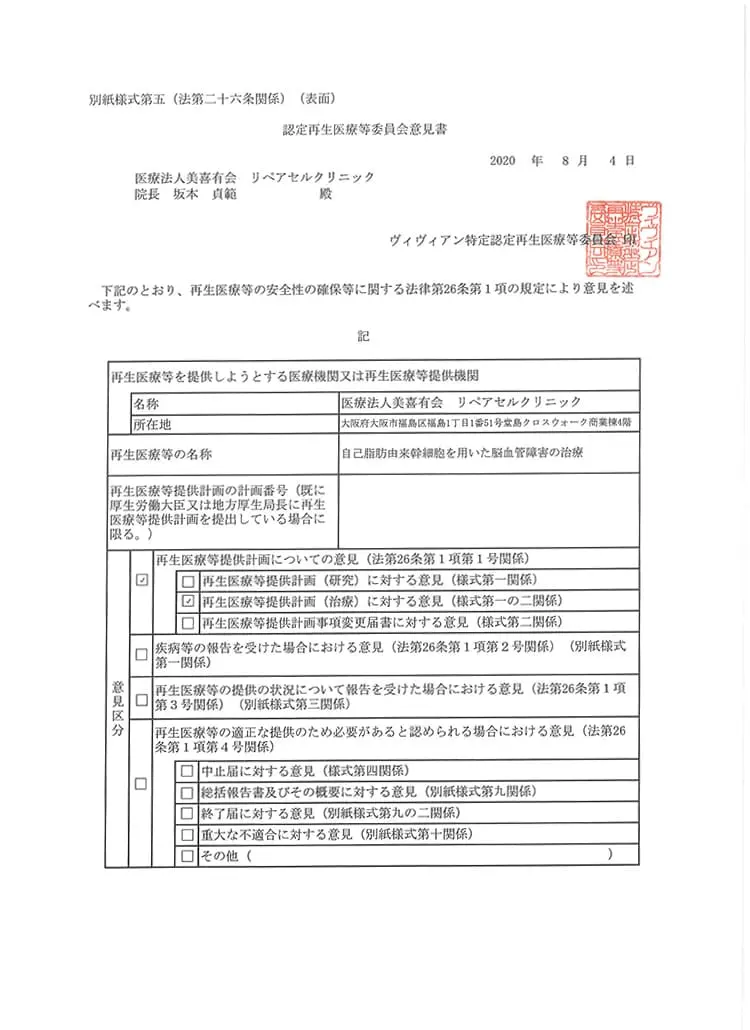

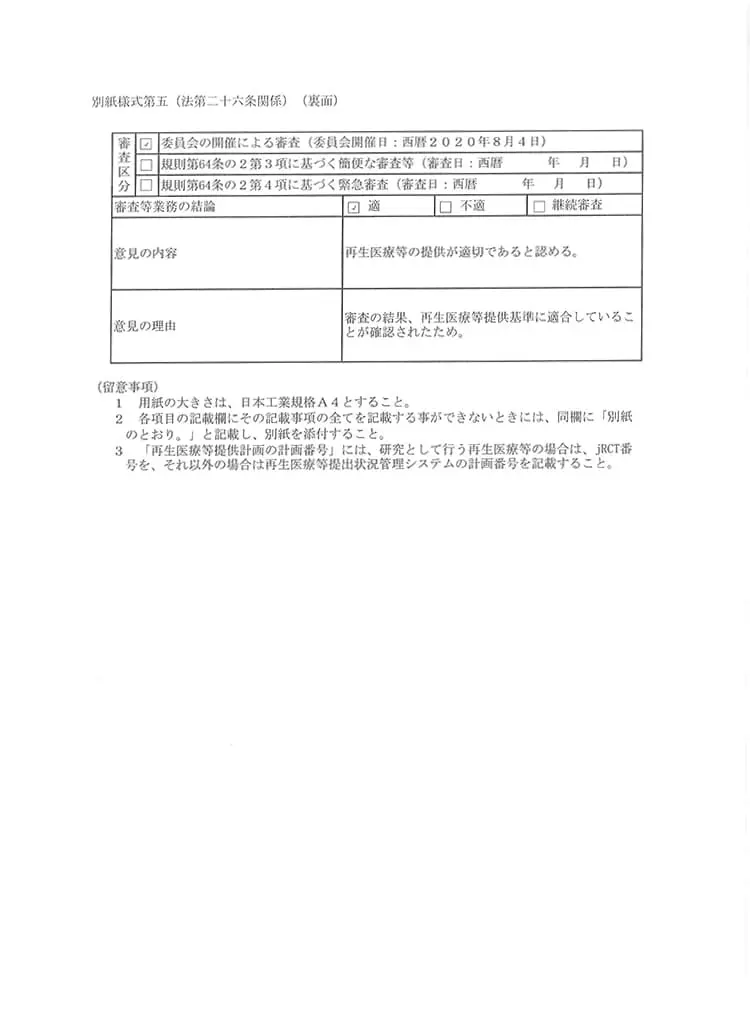

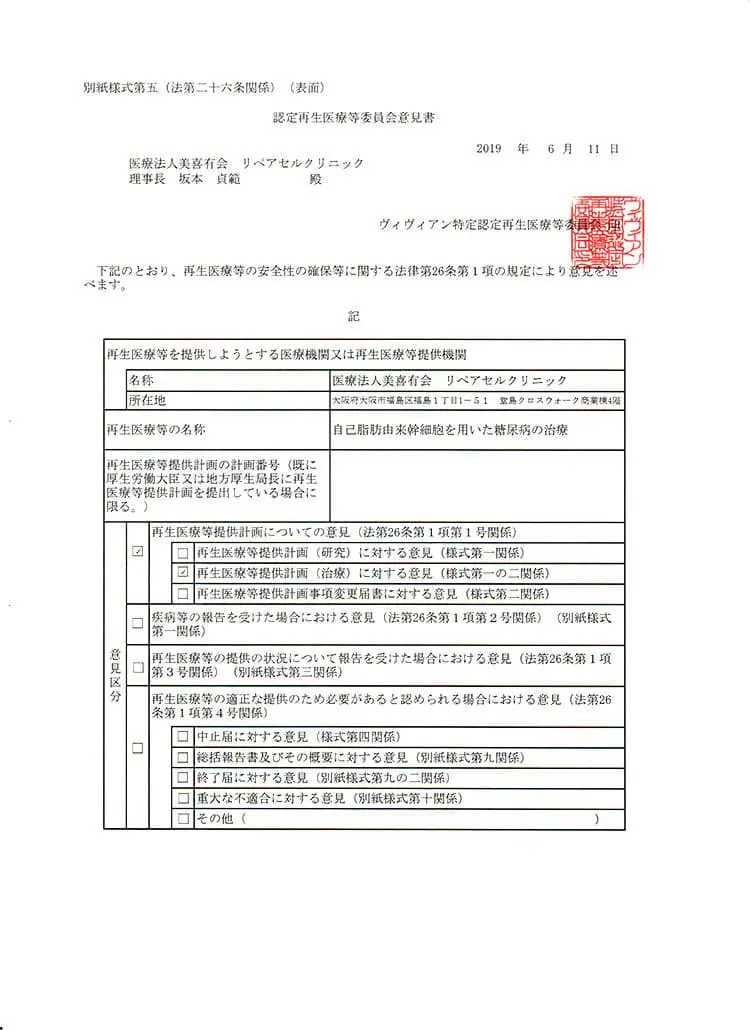

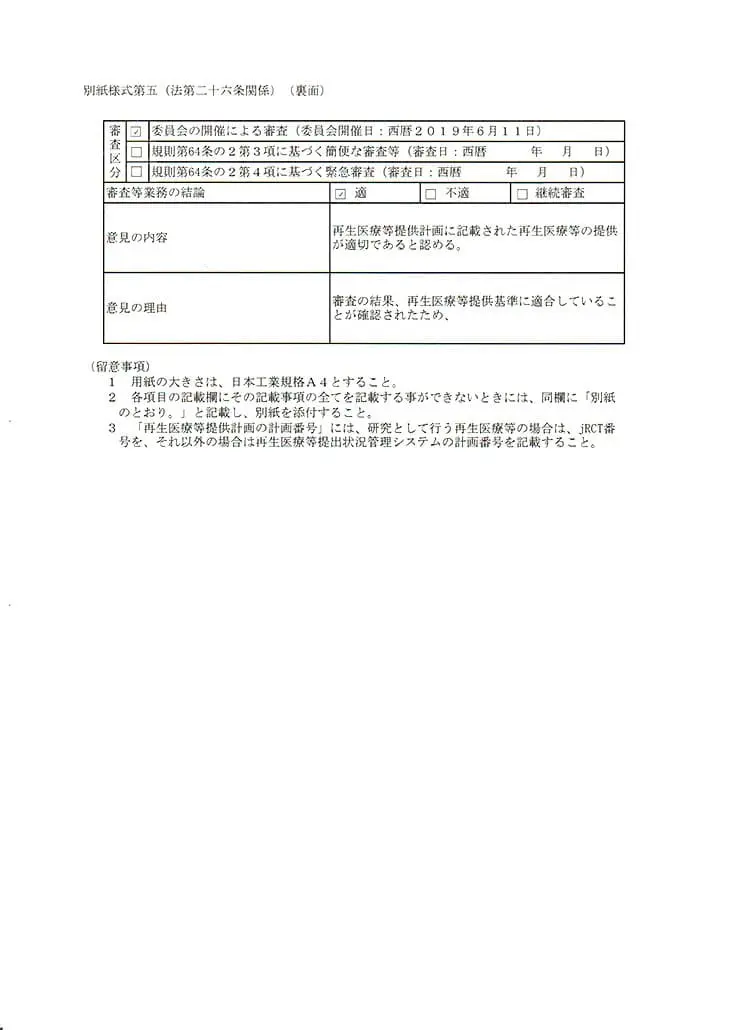

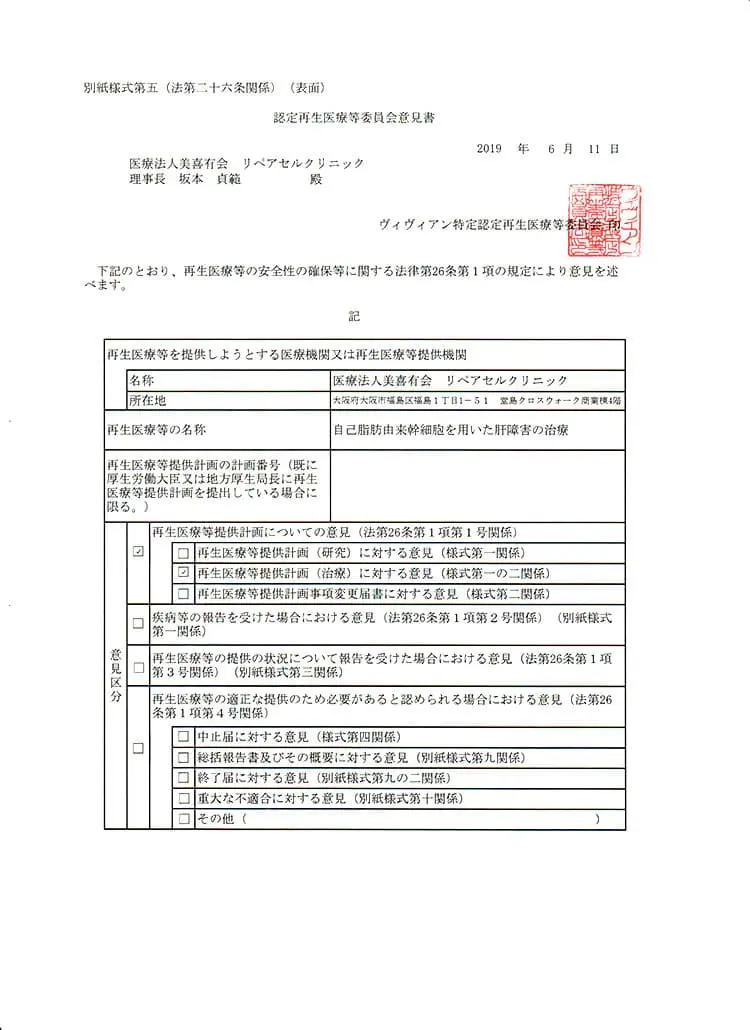

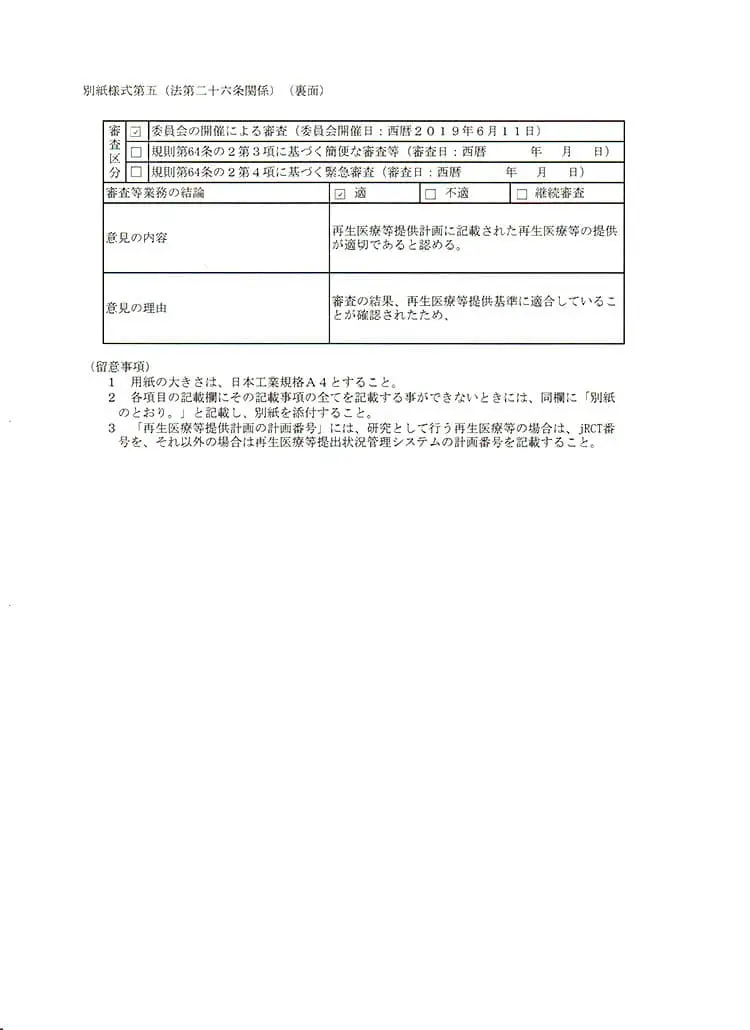

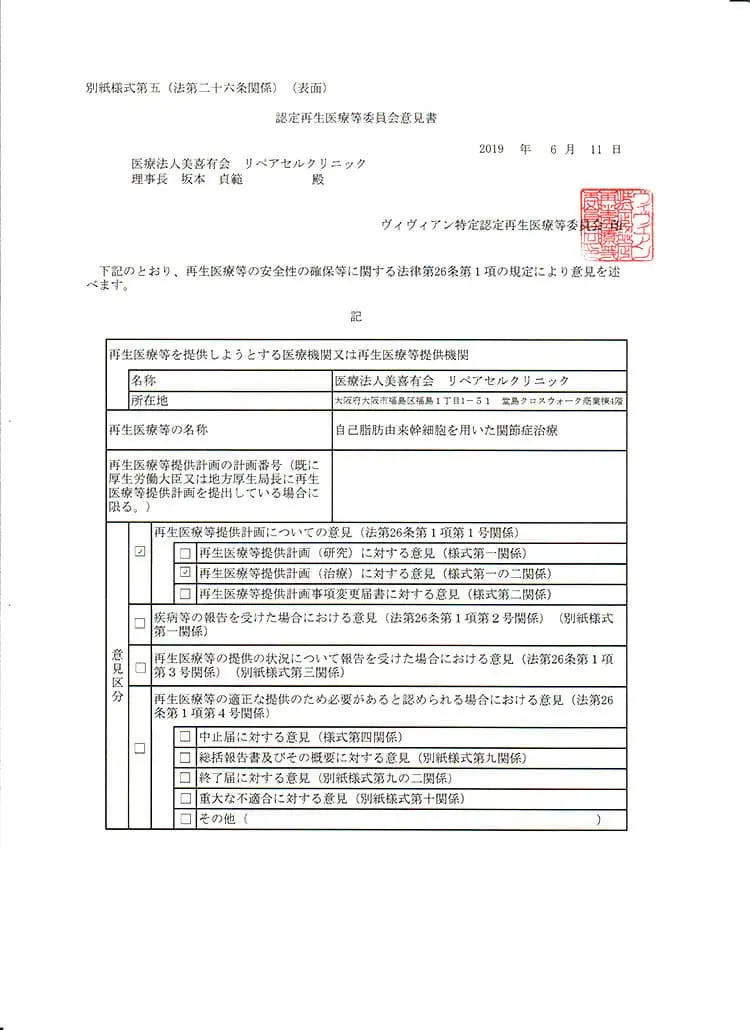

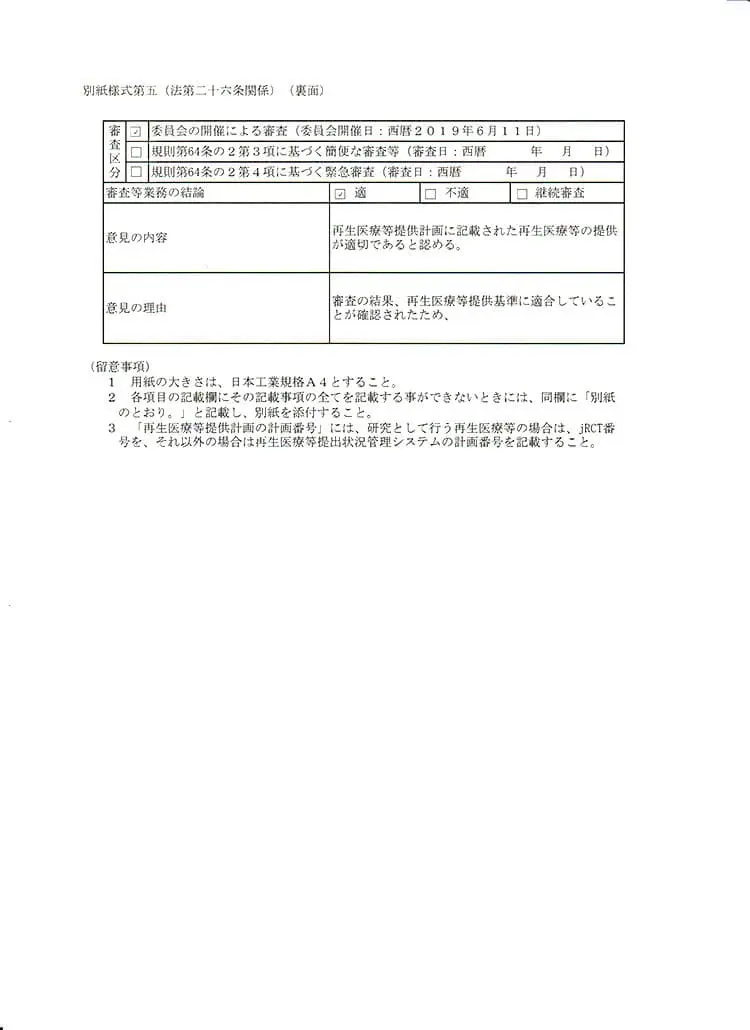

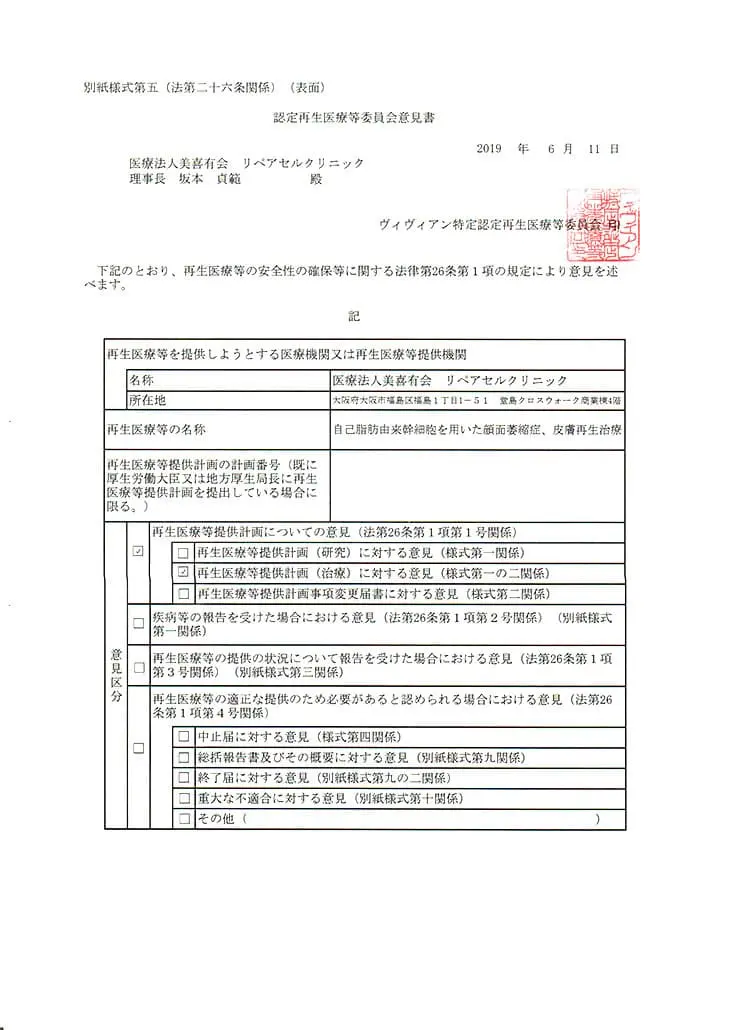

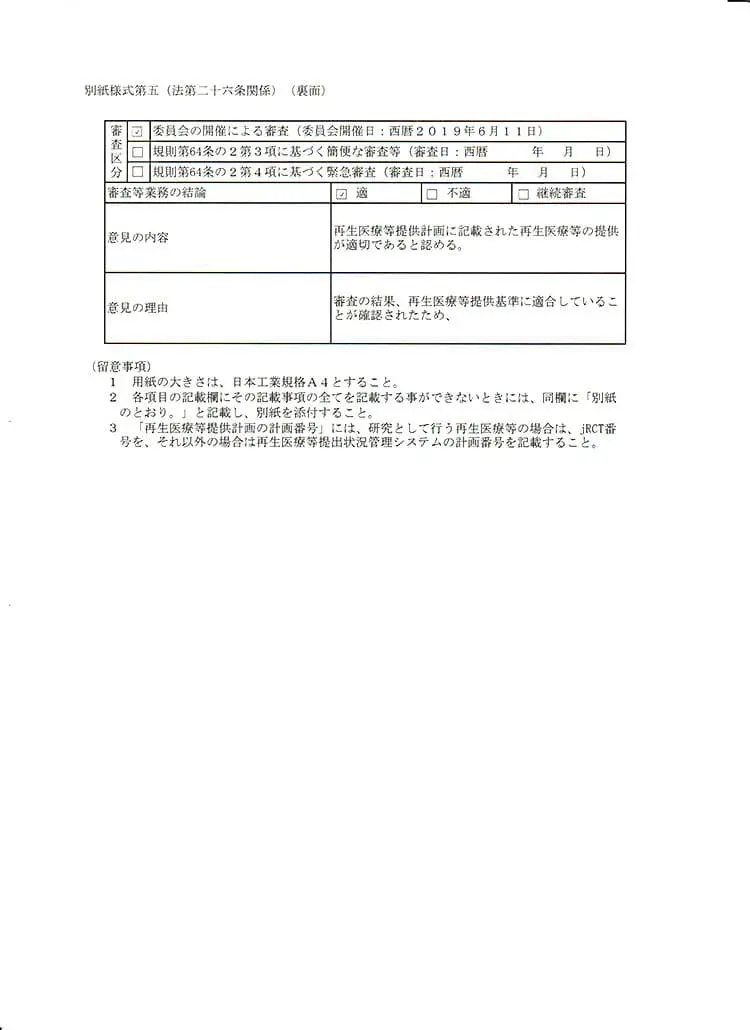

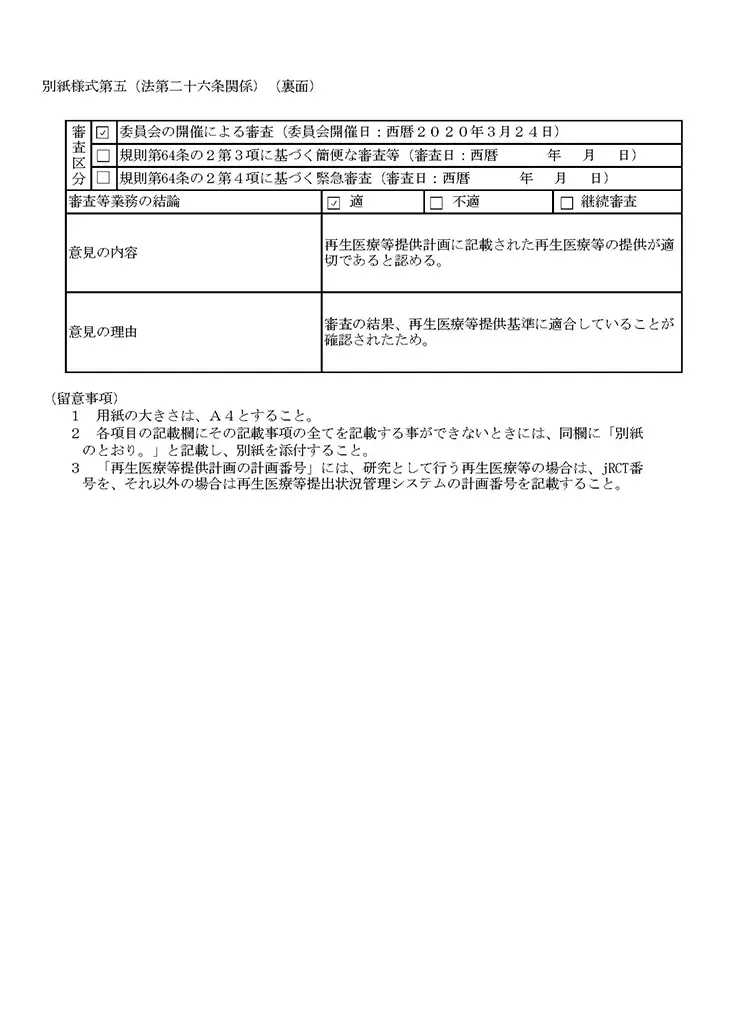

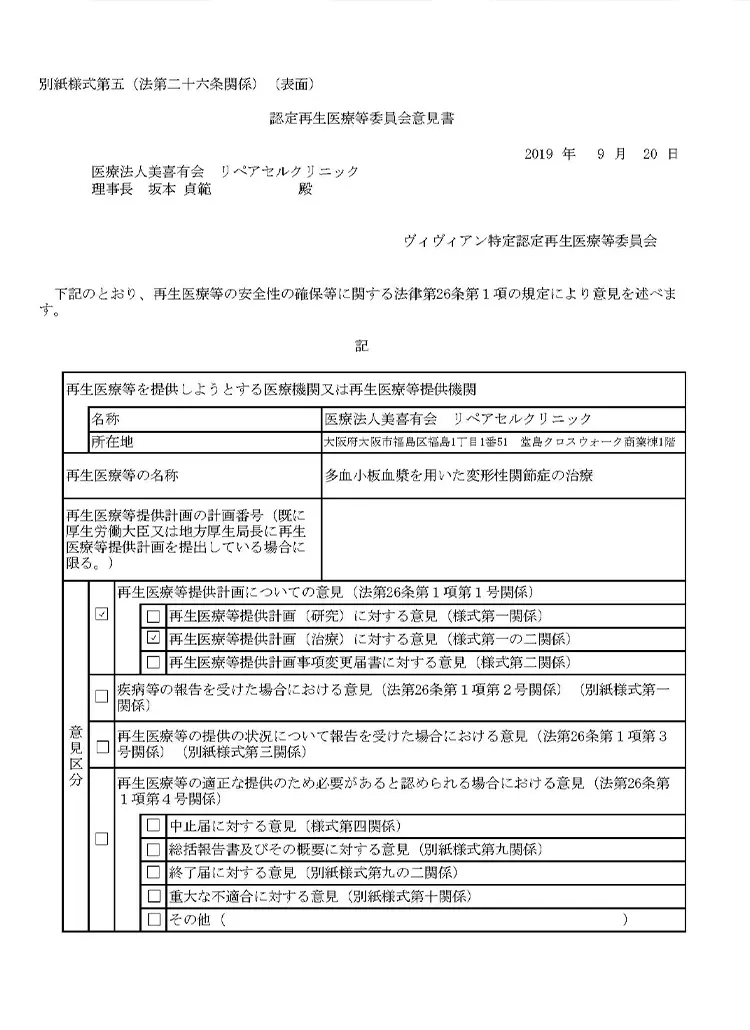

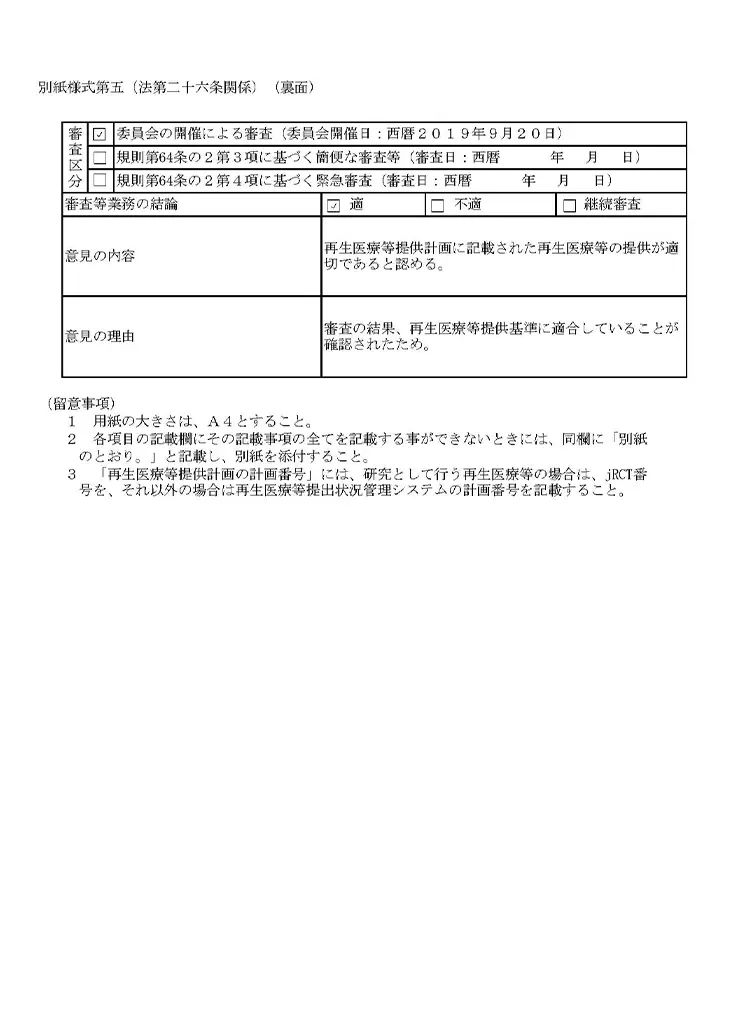

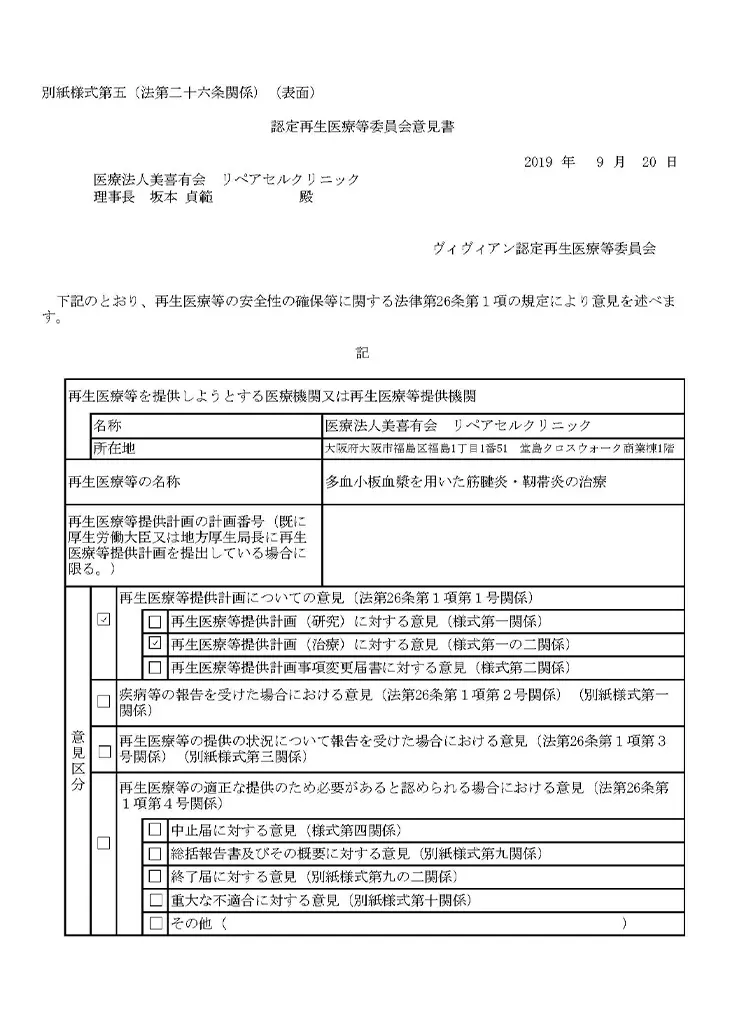

第二種・第三種再生医療等提供計画 承認済

リペアセルクリニックは、第二種・第三種再生医療提供計画を厚生労働省に提出し受理されました。

-

自己脂肪由来幹細胞を用いた脳血管障害の治療

-

自己脂肪由来幹細胞を用いた糖尿病の治療

-

自己脂肪由来幹細胞を用いた肝障害の治療

-

自己脂肪由来幹細胞を用いた関節症治療

-

自己脂肪由来幹細胞を用いた顔面萎縮症、皮膚再生治療

-

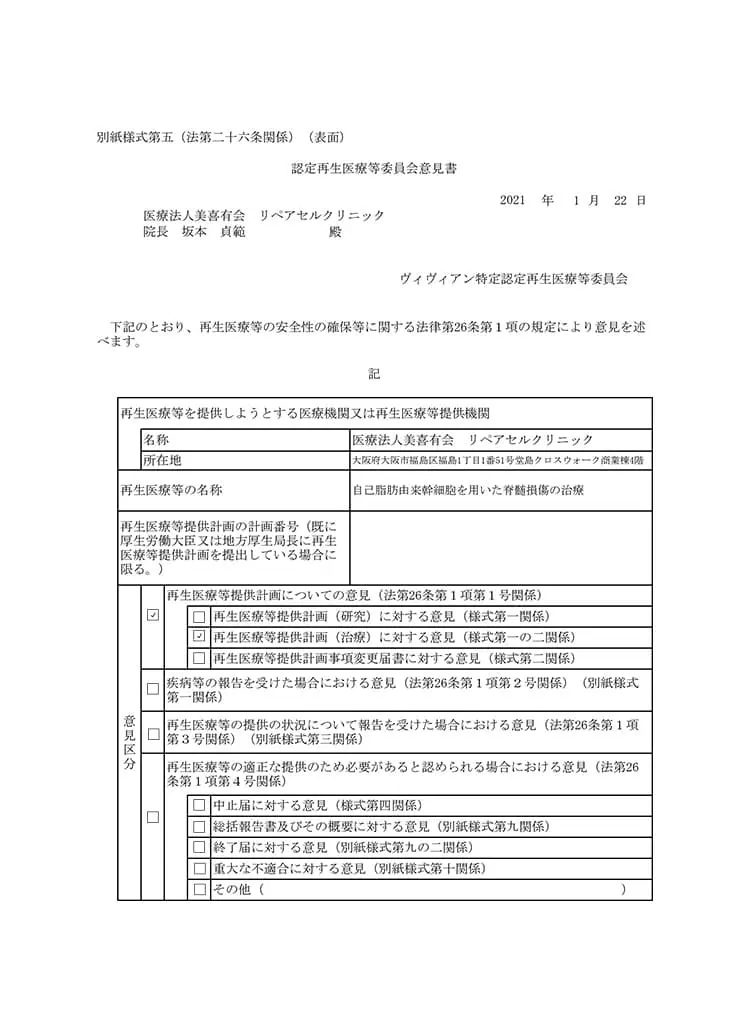

自己脂肪由来幹細胞を用いた脊髄損傷の治療

-

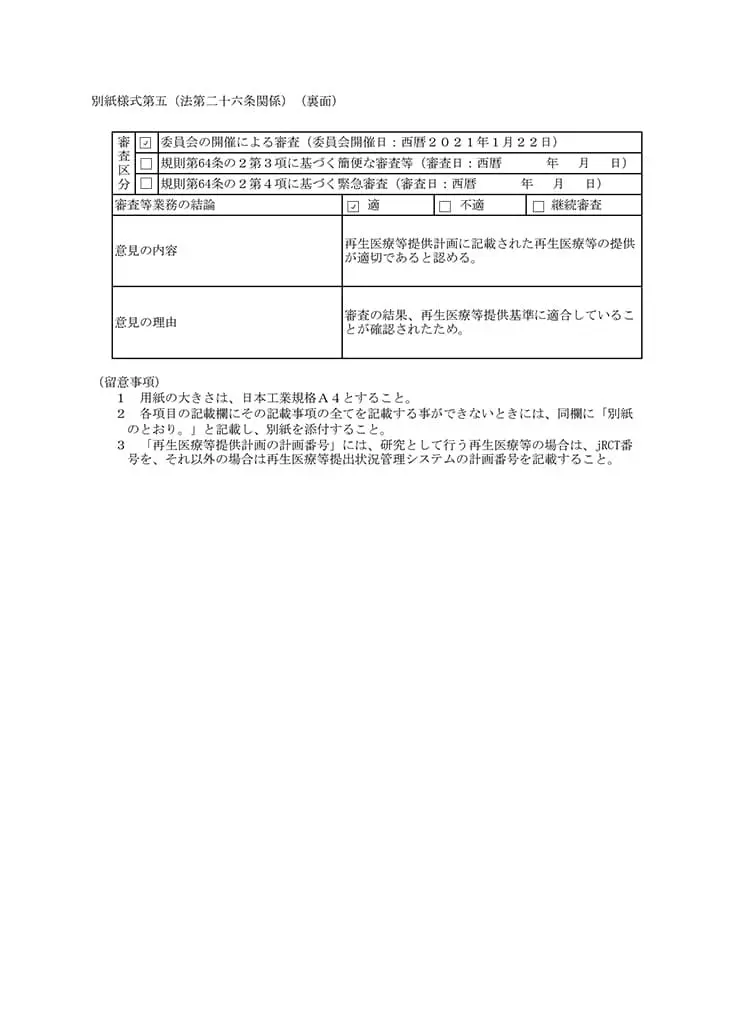

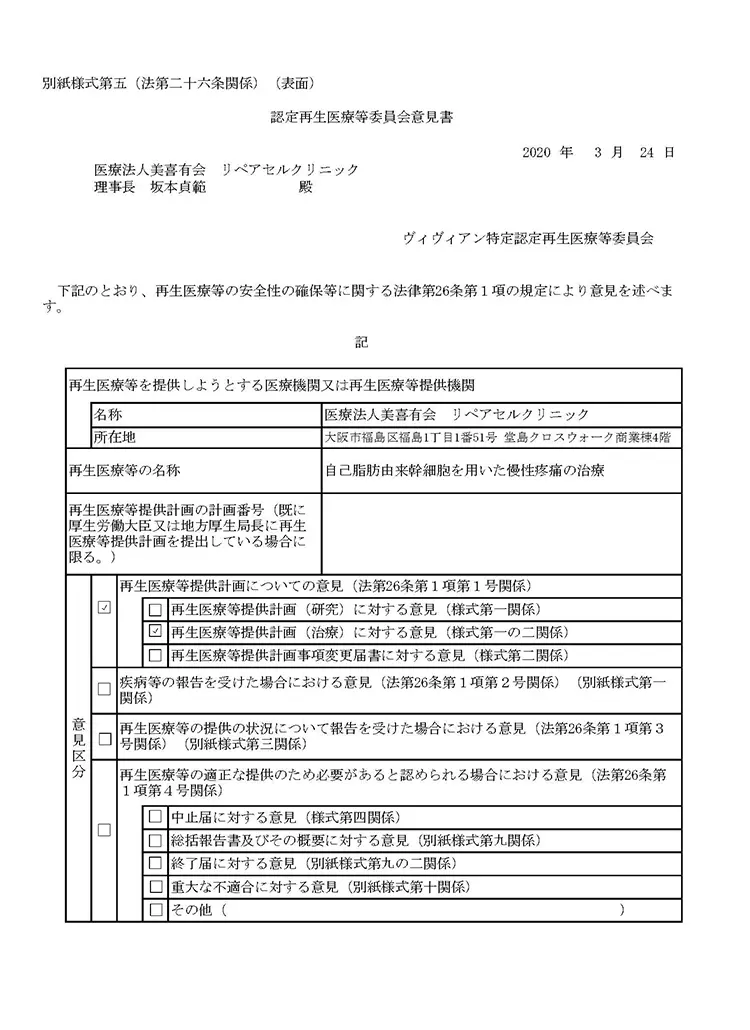

自己脂肪由来幹細胞を用いた慢性疼痛の治療

-

多血小板血漿(PRP)を用いた変形性膝関節症の治療

-

多血小板血漿(PRP)を用いた筋腱炎、靭帯炎の治療

-

多血小板血漿(PRP)を用いた皮膚再生療法

これによりまだ国内では認可の少ない、自己の幹細胞を点滴で体内に巡らせ内臓などを再生させる治療、「変形性関節症」などの再生医療および、PRP(多血小板血漿)の関節内投与、さらにPRPや幹細胞を用いた肌の再生を、再生医療等安全確保法のもと、自由診療にて提供できるようになりました。自己の幹細胞を用いる再生医療は、厚生労働省が認めた特定認定再生医療等委員会において、治療の妥当性・安全性・医師体制・細胞加工管理体制など厳しく審査を行い、適切と認められる事ではじめて厚生労働省に治療計画を提出することができ、そこで受理され番号を付与されて、ようやく治療を行うことが可能となります。

自分の細胞を活用し、

蘇らせる「再生医療」とは?

ケガをして傷がふさがる、傷跡が少しづつ薄くなる・・

当たり前のようですが、実はそこには細胞のチカラが働いています。

それはあなたの身体の細胞が、

弱ったところを修復するために皮膚になろう骨になろうとしているのです。

その細胞のチカラを最大限に引き出して治療を行うことを

「再生医療」と呼びます。

リペアセルクリニックの特長

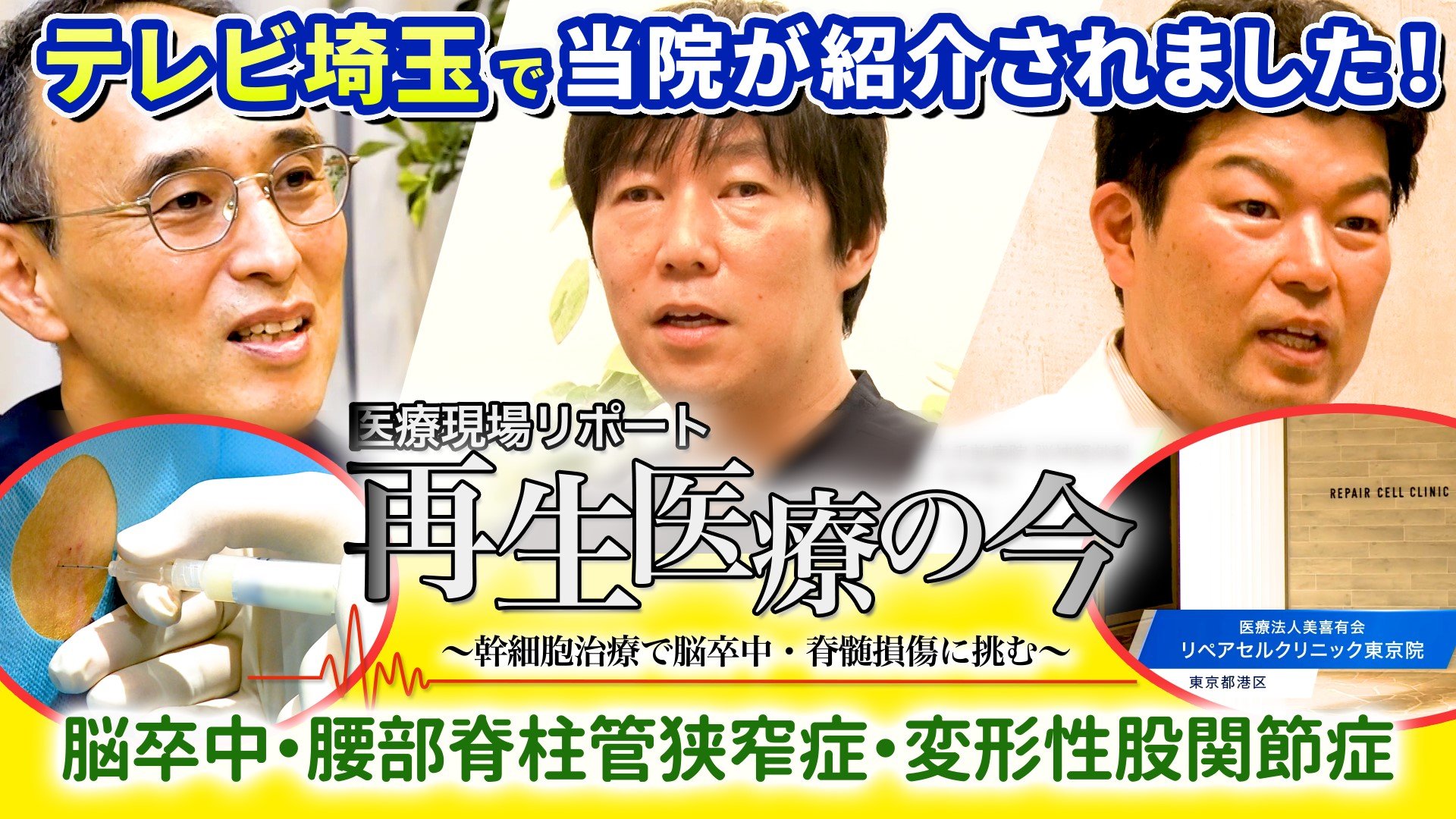

当クリニックは、疾患・免疫・美容という分野すべてで自己細胞を用いた最先端の医療を行うことができる国内でも珍しい部類の厚生労働大臣許可医療機関です。

CPC(細胞加工施設)の高い技術により、冷凍しない方法で幹細胞を投与できるので高い生存率を実現。

ご自身の細胞や血液を利用するため、アレルギーや拒絶反応といった副作用の心配が少ないです。

- 1億の細胞を

投与可能※但し適応による - 高い

安全性 - 入院不要

日帰り - 身体への

負担が少ない - 高い技術力を

もったCPC

できなくなったことを、再びできるように

わたしは医学部卒業後、大阪市立大学(現大阪公立大学)医学部附属病院で関節や脊椎の疾患、脊髄損傷などの外来や手術に従事しました。また、救命救急センターで脳卒中や心疾患などの内科疾患を幅広く経験しました。

膝や股関節の人工関節については専門病院で約1000例以上の手術とリハビリを手掛け、その後生まれ育った地元でクリニックを開業いたしました。開業してからも患者さまの痛みや苦痛を少しでも和らげ、人生をより楽しく、明るい気持ちで過ごしてもらいたいという思いを持ち続けて診療を行い、地域の皆さまに愛される医療を目指し在宅医療や訪問看護にも力を注いで参りました。

そんな道を進みながらも、わたしは常に患者さまにどうやったらより質の良い医療を提供できるだろう、という思いを抱き続けて模索を繰り返していました。やはり保険診療の範囲では限界があり、患者さまの生活の質を一定以上回復させることは叶わないからです。

そんな時に再生医療と出会い、新たな可能性を見出すことができました。

再生医療の凄いところは、安全性を担保しながら治療を行う事が出来、しかも一般的には治療が難しいと言われる症状に対しても劇的な回復を見込めるという事です。脳血管疾患や脊髄損傷などで深刻な後遺症を持つ方がみるみる回復していく様に、わたし自身も驚きの連続でした。

また、膝、股関節、肩など関節疾患により大好きなスポーツが出来なくなった方が復帰されたり、手術をするしか選択肢がなかった方に、手術に代わる新たな選択肢をご提供する事が出来るようになった事で、多くの患者さまから「この治療を受けて本当によかった」と大変喜ばれております。

「これ以上回復させることはできないのが常識」という概念を覆したのですから、本当に凄いことです。もちろん再生医療は不治の病を全て治すことのできる万全な治療ではありません。しかし、一般的な医療の効果をはるかに超えて結果を出せる可能性がある事を、わたしはたくさんの実績を通して確信に変えています。

そしてもちろん、脳血管疾患や脊髄損傷、整形外科分野の疾患においてリハビリも欠かせない大事な要素の一つです。再生医療×リハビリの相乗効果で回復の幅がかなり広がることでしょう。

再生医療は、わたしが求め続けていた「人生をより楽しく、明るく過ごしてもらいたい」という医療に対する思いそのものだと感じました。現在も日々たくさんの方々にご来院いただき、たくさんの笑顔を見ることが叶っています。患者ご本人さまやご家族が泣いて喜ぶ瞬間は、何度立ち会っても感慨深く、私の原動力になっております。

再生医療における無限の可能性

再生医療の治療は、幹細胞という細胞を用いて行う治療です。幹細胞はとても小さく、身体の中をすみずみまで巡り、人の手の及ばない細かな箇所にもアプローチしてくれるものですので、この治療はまだまだ無限の可能性を秘めており、今後も様々な症例が報告されることでしょう。様々な疾患で苦しむ方の希望になるだろうと、わたしは思っています。

また、当院では患者さまご自身の細胞を使いますので安全に治療をお受けいただけます。どうか安心してご来院ください。

「できなくなったことを再びできるように」

人生100年時代、皆様がより楽しく毎日を過ごせることのお手伝いができれば幸甚の至りでございます。

医療法人美喜有会理事長 坂本 貞範

Sadanori Sakamoto

略歴

- 1997年3月

- 関西医科大学 医学部卒

- 1997年4月

- 医師免許取得

- 1997年4月

- 大阪市立大学(現大阪公立大学)医学部附属病院 勤務

- 1998年5月

- 大阪社会医療センター附属病院 勤務

- 1998年9月

- 大阪府立中河内救命救急センター 勤務

- 1999年2月

- 国立大阪南病院 勤務

- 2000年3月

- 野上病院 勤務

- 2003年3月

- 大野記念病院 勤務

- 2005年5月

- さかもとクリニック 開設(2023年3月譲渡)

- 2006年12月

- 医療法人美喜有会設立 理事長就任

- 2019年6月

- リペアセルクリニック大阪院 開設

- 2021年5月

- リペアセルクリニック東京院 開設

- 2023年12月

- リペアセルクリニック札幌院 開設

所属学会

- 日本抗加齢医学会

- 再生医療抗加齢研究会 理事

- 日本再生医療学会

- 日本遺伝子細胞治療学会

- 国際抗老化再生医療学会

- 日本内科学会

- 日本糖尿病協会

- 日本免疫学会

- 日本脳神経外科学会

- 日本脊髄外科学会

- 日本整形外科学会 整形外科専門医

- 日本整形外科学会 リウマチ医

- 日本整形外科学会 スポーツ医

主な医学論文•学会発表

- 論文名:透析患者に対する鏡視下手根管開放術の費用と手術手技

論文掲載:日本透析医学会雑誌(1340-3451)37巻Suppl.1 Page770(2004.05) - 論文名:IBBC手技を使用したTKAの中期成績

論文掲載:日本人工関節学会誌(1345-7608)30巻 Page35-36(2000.12) - 論文名:寛骨臼巨大骨欠損の再置換法とその成績 同種骨による欠損壁の修復と水酸アパタイト顆粒による空洞の修復

論文掲載:日本整形外科学会雑誌(0021-5325)74巻2号 Page S319(2000.02) - 論文名:骨セメントと骨界面に水酸アパタイト顆粒を介在させる界面バイオアクティブ骨セメント手技(IBBC)

論文掲載:日本整形外科学会雑誌(0021-5325)74巻3号 Page S666(2000.03) - 論文名:外反母趾手術chevron法に対するPLAの使用経験

論文掲載:中部日本整形外科災害外科学会雑誌(0008-9443)42巻1号 Page241-242(1999.01) - 論文名:亜急性に経過した膝蓋骨骨髄炎の1例

論文掲載:中部日本整形外科災害外科学会雑誌(0008-9443)41巻4号 Page1107(1998.07)

当院で再生医療を

サポートする専門医

藤間 保晶

Yasuaki Toma

略歴

- 1995年3月

- 三重大学医学部学科卒業

- 1995年4月

- 奈良県立医科大学 整形外科入局

- 1996年1月

- 奈良県立奈良病院 救命救急センターおよび麻酔科(救急医療、麻酔)

- 1997年1月

- 三重県大台厚生病院 整形外科(へき地医療)

- 1998年1月

- 大阪松原市立病院 整形外科

- 2000年1月

- 済生会富田林病院 整形外科

- 2002年1月

- 奈良県立三室病院 整形外科

- 2004年7月

- 済生会奈良病院 整形外科

- 2006年7月

- 市立奈良病院 整形外科

- 2008年7月

- 国立病院機構奈良医療センター 整形外科・リハビリテーション科

- 2017年1月

- 市立奈良病院 整形外科・リハビリテーション科

- 2019年4月

- 石心会(新東京石心会)グループ さいわい鶴見病院 関節外科

主な医学論文•学会発表

-

論文名:Early bone in-growth ability of alumina ceramic implants loaded with tissue-engineered bone再生培養骨を導入したアルミナセラミックス製インプラントの早期骨形成能について

著者:Tohma Y, Tanaka Y, Ohgushi H, et al.

論文掲載:Journal of Orthopaedic Research 24(4): 595-603, 2006. -

論文名:Bone marrow-derived mesenchymal cells can rescue osteogenic capacity of devitalized autologous bone自家培養骨髄由来間葉系細胞による壊死骨の骨形成能救済技術の開発

著者:Tohma Y, Ohgushi H, Morishita T, et al.

論文掲載:Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine 2(1): 61-68, 2008. -

論文名:Basic and Clinical Research into Alumina Ceramic Artificial Joint Prosthesis loaded with Tissue-engineered Bone再生培養骨を導入したアルミナセラミックス製インプラントを用いた基礎研究および実際の人工足関節手術での治療成績

著者:Tohma Y, Tanaka Y, Ohgushi H, et al.

論文掲載:Tissue Engineering Research Trends, Nova Science Publishers, Inc.: 183-197, 2008.

-

4. 論文名:骨への幹細胞移植

著者:藤間保晶, 大串始, 田中康仁, 他.

論文掲載:病理と臨床27(4): 367-371, 2009. -

5. 論文名:Osteogenic activity of bone marrow-derived mesenchymal stem cells (BMSCs) seeded on irradiated allogenic bone培養骨髄由来間葉系細胞による同種壊死骨の骨形成能救済技術の開発

著者:Tohma Y, Dohi Y, Ohgushi H, et al.

論文掲載:Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine 6(2): 96-102, 2012. -

6. 論文名:再生医療におけるアログラフト

著者:藤間保晶, 大串始, 田中康仁

論文掲載:再生医療における臨床研究と製品開発. 技術情報協会:109-115, 2013. -

7. 論文名:Reg Gene Expression in Periosteum after Fracture and its In Vitro Induction Triggered by IL-6. 骨折後の骨膜に再生遺伝子(Reg遺伝子)が出現することを発見し、インターロイキン6により誘導されることを見出した研究

著者:Tohma Y, Dohi Y, Shobatake R, et al.

論文掲載:Int. J. Mol. Sci. 18(11): 2257, 2017. - ほか多数

渡久地 政尚

Masanao Toguchi

略歴

- 1991年3月

- 琉球大学 医学部 卒業

- 1991年4月

- 医師免許取得

- 1992年

- 沖縄協同病院 研修医

- 1994年

- 沖縄協同病院 外科 勤務

- 2000年

- 癌研究会附属病院 消化器外科 勤務

- 2008年

- 沖縄協同病院 内科 勤務

- 2012年

- 老健施設 かりゆしの里 勤務

- 2013年6月

- 医療法人美喜有会設立 ふたこクリニック 院長

- 2014年9月

- 医療法人美喜有会設立 こまがわホームクリニック 院長

- 2017年8月

- 医療法人美喜有会設立 訪問診療部 医局長

所属学会

圓尾 知之

Tomoyuki Maruo

略歴

- 2002年3月

- 京都府立医科大学 医学部 医学科 卒業

- 2002年4月

- 医師免許取得

- 2002年4月

- 大阪大学医学部附属病院 脳神経外科 勤務

- 2002年6月

- 関西労災病院 脳神経外科 勤務

- 2003年6月

- 大阪大学医学部附属病院 脳神経外科 勤務

- 2003年12月

- 大阪母子医療センター 脳神経外科 勤務

- 2004年6月

- 大阪労災病院 脳神経外科 勤務

- 2005年11月

- 大手前病院 脳神経外科 勤務

- 2007年12月

- 大阪大学医学部附属病院 脳神経外科 勤務

- 2012年3月

- 大阪大学大学院 医学系研究科 修了(医学博士)

- 2012年4月

- 大阪大学医学部 脳神経外科 特任助教

- 2014年4月

- 大手前病院 脳神経外科 部長

加藤 秀一

Shuichi Kato

略歴

- 1997年3月

- 埼玉医科大学 医学部 卒業

- 1997年4月

- 医師免許取得

- 1997年4月

- 三重大学附属病院 整形外科 研修医

- 1998年4月

- 伊賀市立上野総合病院 整形外科 勤務

- 2000年6月

- 鈴鹿中央病院 整形外科 勤務

- 2001年6月

- 三重大学医学部大学院 整形外科学 勤務

- 2003年4月

- 医療法人山本総合病院 整形外科 勤務

- 2004年4月

- 三重県立総合医療センター 整形外科 勤務

- 2006年4月

- 四日市社会保険病院 整形外科 勤務

- 2008年4月

- 医療法人博仁会 村瀬病院 整形外科 勤務

- 2008年9月

- 医療法人美喜有会 理事

- 2009年4月

- 医療法人美喜有会 整形外科みきゆうクリニック 管理者

症例紹介

-

- ひざ関節の症例

- 幹細胞治療の症例

- PRP治療の症例

両変形性膝関節症に幹細胞治療 こちらの患者様は10年前からの左膝関節痛、1年前からの右膝関節痛のため受診していただきました。 南の島で漁師をしている患者様は、仕事で膝へ負担がかかり両膝の痛みが出たと自己分析しておられました。近くの整形外科では両膝の進行期の変形性関節症と診断されました。ヒアルロン酸注射や内服での保存的加療を行ってきましたが、最近は痛みが悪化し漁師の仕事に支障をきたすようになったそうです。 いったん人工関節をしてしまうと耐用性の問題、可動域の問題などから仕事復帰が難しくなるため、選択肢にはないそうです。まだまだ引退することを考えていない患者様は、再生医療を頼って受診されました。 当院の変形性膝関節症の幹細胞治療効果は、末期に至る前の初期、進行期であれば80%から90%の方に満足のいく結果を残せています。末期の方であっても70%から80%の方に満足いただいています。その良好な治療効果は、当院の細胞の質と量へのこだわりによるものと考えています。 当院では冷凍せず幹細胞を培養し、さらに投与する度に培養しているため細胞の生存率は90%以上を誇っています。国内のほとんどのクリニックでは一度に培養して幹細胞を一度冷凍し、投与する際に解凍する方法をとります。それでは解凍する際に幹細胞は大きなダメージを受け、生存率が60%まで低下し、さらに生きている細胞も弱々しいものとなります。 さらに米粒2~3粒程度の脂肪細胞を採取するだけで1億個以上の数まで生き生きとした細胞の培養が可能です。これは、細胞培養時に用いる独自の特殊なシートや繊細な技術をもつ培養師さんのおかげです。一般的なクリニックでは生存率60%の2千万個ほどの幹細胞を投与しているため、実際には生きている細胞は1000万個ほどになってしまいます。一方、当院では冷凍せず培養された生き生きした幹細胞を1億個まで投与可能です。幹細胞の数が多いほど多く軟骨が再生され治療効果が高いということは海外の臨床データで実証済みです。 さらにご自身の血液を用いてかつ不純物や化学薬品を排除して培養しているため、アレルギー反応や副作用の心配もありません。 レントゲン所見 レントゲンでは両膝とも内側関節裂隙の狭小化を認めました。左の方が狭小化は強いです。 <治療効果>左膝に7000万個細胞を計3回、右膝に3000万個細胞を計3回投与+PRP 変形と痛みが強い左膝には7000万個細胞を計3回、右膝には3000万個細胞を計3回投与しました。 その結果、初回投与から3か月後には、左膝は投与前10段階中で9あった痛みが3に、右膝も投与前3であった痛みが0まで軽減しました。 今後も1年ほどかけて、左膝の痛みは軽減していくと思われます。 <治療費> ・関節1部位 幹細胞数 ( 2500万個~1億個) 投与回数 (1回~) 132万円(税込)~ ・PRP治療 16.5万円(税込) <起こりうる副作用> ・細胞採取部の内出血や創部感染、傷跡などが起こることがあります。 ・症状によりMRIやCTなどの検査を受けて頂く事があります。 ※こちらでご紹介している症例は一部の患者様です。掲載以外の症例も多数ございます。ご自身の症状については、お気軽にご相談ください。 ID T000139 再生医療医師監修:坂本貞範

2024.04.11 -

- 脳卒中の症例

- 糖尿病の症例

- 肝臓疾患の症例

- 幹細胞治療の症例

糖尿病のHbA1c と肝機能の数値がかなり改善する この方は、糖尿病と肝機能数値が高い状態で、合併症として3年前に脳出血を起こしています。 糖尿病になると、全身の血管に炎症を起こして血管自体が脆くなります。そこに、コレステロールやアルコールなどによってさらに血管が傷つき、結果的に脳血管が敗れてしまい脳出血を起こす原因となるのです。 日本で病院の通院の原因となる疾患の第1位は、高血圧です。高血圧により血管が硬くなって脆くなると、糖尿病や高脂血症になる確率が数倍上がります。このように私たちの血管が脆くなると、色々な病気を発症しやすい環境となるのです。 幹細胞による再生医療では、この方のように異常をきたしている膵臓と肝臓にはもちろん効果はあります。それと同時に、全身の血管に対して傷ついているところも修復及び再生を促します。いくら規則正しい生活を送っていても年齢とともに必ず血管は硬くなります。50代に入ると約6割の方が高血圧症になると言われています。高血圧になると糖尿病、腎臓病、脂質異常症、脳卒中の確率が上がることになります。できるだけ、きれいな状態の血管を維持することが健康の維持につながります。 夢のような話ですが、幹細胞により臓器や血管をきれいにすることが実証されています。当院でも、幹細胞投与により脳血管の詰まりが解放されたり、血管年齢が若返る症例はいくつもみられました。さらに、当院では厚生労働省の許認可により2億個の幹細胞を投与することができます。一般的には1億個の投与となりますが、2億個の幹細胞を投与することで1億個にはみられない高い効果も見られます。幹細胞治療においても、一般の治療と同じで、何事も症状が悪化する前に治療をすることをお勧めします。 投与後の変化 患者様の実際のデータがこちらです。 厚生労働省認可済【2億個の幹細胞】投与を実現 2024年1月より、当院では肝臓疾患に対する点滴において幹細胞数2億個の投与が厚生労働省からの許認可により可能となりました。これにより、従来の幹細胞1億個の投与よりも高い治療効果が期待できるようになりました。 <治療費> 幹細胞点滴 投与回数(1回~) 242万円(税込)~ <起こりうる副作用> ・細胞採取部の内出血や創部感染、傷跡などが起こることがあります。 ・症状によりMRIやCTなどの検査を受けて頂く事があります。 ※こちらでご紹介している症例は一部の患者様です。掲載以外の症例も多数ございます。ご自身の症状については、お気軽にご相談ください。 ID T000722 再生医療医師監修:坂本貞範

2024.04.08 -

- 股関節の症例

- 幹細胞治療の症例

- PRP治療の症例

両変形性股関節症に幹細胞治療 こちらの患者様は9年前からの両股関節痛のため受診していただきました。 9年前に近くの整形外科で変形性股関節症と診断され、3年前には右股関節は軟骨がなくなってしまい、末期の関節症と診断され人工関節を勧められました。「まだ50代と若いので人工関節は早いのでは。今後新たな仕事にも挑戦したい」と、これまで内服薬でしのいでこられました。しかし最近では痛みが悪化し、内服薬の効果も軽減してきました。 さらにレントゲンやMRI撮影をすると右大腿骨頭には骨嚢胞が2つみつかり、「骨嚢胞が潰れると激痛が出現してしまうため、その時は人工関節は避けられない」と主治医に言われたそうです。そこで骨嚢胞を圧壊させない方法や人工関節以外で痛みを取る方法があるのではないかと模索し、当院のホームページに行きつき再生医療へ興味を持たれ受診されました。 骨嚢胞とは、はっきりとした原因はわかっていませんが、変形性関節症において軟骨損傷部位から関節液などが骨に侵入し、骨の溶解が起こり空洞ができた状態のことです。股関節では大腿骨頭と臼蓋の両方に、もしくは一方にできます。小さいものから大きなものまで大きさは様々で、その数も1つだけの場合から沢山できる場合もあります。荷重面に大きな骨嚢胞ができると、体重をかけたときに潰れてしまうことがあります。いったん骨嚢胞が潰れてしまうと、激痛が出現し歩行が困難になります。その場合には人工関節を選択せざるを得なくなります。 患者様は骨嚢胞が圧壊する前に当院を受診していただき私達は安心しました。骨嚢胞が潰れる前であれば、幹細胞を投与すると骨嚢胞が小さくなる症例も数多く経験しておりますので、将来的な人工関節も回避できると考えているからです。これは当院独自の細胞シートによる培養と、冷凍せずにその都度培養する方法によって生み出された強い生命力の幹細胞のおかげであると考えています。この製法の幹細胞であれば個人差はあるもののほとんどの方が長期間、骨嚢胞の圧壊を防ぎ人工関節を回避できてきた治療実績があります。 レントゲン レントゲンでは両股関節の関節裂隙の狭小化を認めましたが、右股関節は左股関節と比べるとかなり狭くなっています。 MRIでは右大腿骨頭の荷重面に2つの骨嚢胞がありますが、幸い圧壊はしていません。 <治療効果>両股関節に1億個細胞ずつ計4回投与+PRP 両股関節に1億個細胞ずつ、計4回投与しました。 初回投与後半年で、右股関節は投与前10段階中6であった痛みが3となりました。左股関節は投与前2であったのが0になりました。 患者様からは「徐々に痛みが楽になっているのがわかります。今後まだまだよくなっていきそうです。来年から新しい仕事に挑戦する自信が湧いてきました。」と話していただけました。 大腿骨頭に骨嚢胞があり、いつ圧壊するのか不安を抱えている方にとっては、幹細胞投与はお勧めの治療法であると考えています。 https://www.youtube.com/watch?v=a6NGuEDLKgQ その他の動画はこちら <治療費> ・関節1部位 幹細胞数( 2500万個~1億個 ) 投与回数( 1回~)132万円( 税込 )~ ・PRP治療 16.5万円( 税込 ) <起こりうる副作用> ・細胞採取部の内出血や創部感染、傷跡などが起こることがあります。 ・症状によりMRIやCTなどの検査を受けて頂く事があります。 ※こちらでご紹介している症例は一部の患者様です。掲載以外の症例も多数ございます。ご自身の症状については、お気軽にご相談ください。 ID T000357 再生医療医師監修:坂本貞範

2024.03.31 -

- 肝臓疾患の症例

- 幹細胞治療の症例

点滴投与で痩せやすい体質に!8キロものダイエットに成功 こちらの患者様は15年前に高脂血症を指摘され5年前から内服処方を受けていますが、改善がないと受診されました。さらに内科でエコーやCT検査の結果、脂肪肝とも診断され、食事と運動に気を付けるように指導されました。しかし仕事が忙しく、夜の付き合いも多いため難しいとのことで、再生医療を頼って当院を受診されました。 肝臓は文字通り、内臓の中で一番大きく肝になる臓器です。その働きはたんぱく質、脂質、糖などの栄養素の貯蓄、アルコールや有害物質の解毒・分解、消化酵素である胆汁の生成です。脂肪肝とは、摂りすぎて消費しきれない脂肪や糖質が中性脂肪となり、肝臓の周りにたまった状態のことです。脂肪肝の原因は、食べすぎ、お酒の飲みすぎ、運動不足、肥満が原因と言われています。長時間労働、ストレスフルな人間関係、24時間手軽に食品が購入可能なコンビニの普及、忙しくて運動する時間が取れない現代においては、成人男性の4割が脂肪肝であると言われます。 怖いのは「肝臓は沈黙の臓器」と言われ、脂肪肝、肝硬変になっても症状はありません。脂肪肝だと思って放置していたら知らないうちに肝硬変となり肝臓がんが突然発見される可能性もあるのです。 脂肪肝のように慢性的に肝炎状態が続くと、肝臓の線維化が進み肝臓自体が硬くなり肝硬変となります。線維化した肝臓はもとには戻らないと言われています。脂肪肝・肝硬変に関しては確立された治療法はありません。生活習慣の改善が主な治療法となりますが、これ以上肝臓が線維化しないようにといった予防的な意味合いしかありません。現在の保険診療の治療では、脂肪肝も肝硬変も根本的な治療はありません。当院ではそういった肝障害に対して再生医療を提供してきました。 具体的には、下腹部から採取した脂肪細胞から幹細胞を分離・培養し、幹細胞のホーミング効果を期待して静脈から点滴します。ホーミング効果とは、体内に入った幹細胞が再生を必要としている部位・組織から放出されるシグナルを見つけ出し、その部位・組織に自動的に集まり、目的の細胞に分化したり、傷んだ部位・組織を修復することです。 肝臓の再生医療においては、投与された幹細胞は肝臓の炎症や線維化して硬くなってしまった組織を発見し、溶解・修復させることです。よって点滴する幹細胞は生きていないとホーミング効果が期待できません。当院で使用する細胞は、冷凍保存せず投与するたびに培養しているため2回目、3回目に投与する細胞も生存率90%以上の生き生きとしたフレッシュな細胞です。幹細胞に十分なホーミング効果を発揮してもらうには点滴する幹細胞の数も重要と考えています。 当院の細胞培養は細胞培養技術がトップクラスの施設と提携して行うため、米粒2~3粒程度の脂肪細胞を採取するだけで1億個以上の数まで細胞培養が可能です。2024年からは、厚生労働省より2億個の幹細胞を投与できる許認可を得ることができました。これにより従来の1億個の幹細胞より高い効果が期待できます。 CT初見 腹部CTでは肝臓は脾臓よりも黒っぽく脂肪肝であることがわかります。 投与後の変化 1億個細胞を計5回点滴投与しました。 5回目の血液検査で、投与前はγ―GTP128であったのが投与後には68まで低下、中性脂肪は634であったのが340まで低下しました。 患者様からは「薬を飲んでも中性脂肪は減らなかったのが半減してうれしい。痩せやすい体質になって8キロものダイエットに成功したのもうれしい。」と喜んでいただけました。 痩せやすい体質と前向きな気持ちを手に入れダイエットに成功し、患者様にはこれからも健康増進に取り組んでいただけそうで私達もうれしく思いました。 厚生労働省認可済【2億個の幹細胞】投与を実現 2024年1月より、当院では肝臓疾患に対する点滴において幹細胞数2億個の投与が厚生労働省からの許認可により可能となりました。これにより、従来の幹細胞1億個の投与よりも高い治療効果が期待できるようになりました。 <治療費> 幹細胞点滴 投与回数(1回~) 242万円(税込)~ <起こりうる副作用> ・細胞採取部の内出血や創部感染、傷跡などが起こることがあります。 ・症状によりMRIやCTなどの検査を受けて頂く事があります。 ※こちらでご紹介している症例は一部の患者様です。掲載以外の症例も多数ございます。ご自身の症状については、お気軽にご相談ください。 ID T000393 再生医療医師監修:坂本貞範

2024.03.25

坂本院長のブログ

藤間医師のブログ

スタッフブログ

トピックス

-

- テニス肘

- 肘

テニス肘!肘の外側が痛む場合と内側が痛い場合、その違いと注意点 テニス肘とは、主に肘の外側に痛みが起こる病気のことを言います。それが最近では肘の内側に痛みが生じるタイプのものもテニス肘と呼ばれるようになりました。 テニス肘の初期の症状で多少我慢できるからと、プレーするのは避けましょう。肘に痛みを感じたら、プレーは避けて病院等の医療機関で診察を受けてください。無理をしたり、我慢すると治療期間が長くなるだけです。 さて、テニス肘には内側が痛む場合と、外側が痛い場合の2種類があることをご存知でしょうか?内側が痛む場合は、ゴルフ肘とも言われることがあります。外側が痛むテニス肘とはどのような違いがあるのでしょうか?そこで、まずは内側のテニス肘の原因や症状について解説していきます。 肘の内側が痛むテニス肘 内側のテニス肘は、テニスエルボーともいわれ、ゴルフ肘とも言われています。なぜゴルフ肘かと言うと、ゴルフクラブをスイングする動作で肘を痛めた場合と同じ症状が出るためです。 テニスをしている人はもちろん、ゴルフ愛好家にも多い疾患として知られています。正式な名称は「上腕骨内側上顆炎(じょうわんこつないそくじょうかえん)」というものです。 内側のテニス肘と外側のテニス肘との違い 外側のテニス肘と内側のテニス肘は、発症する要因や痛みの出る箇所が異なります。 まず外側のテニス肘は、上腕骨の外側上顆にある3つの筋肉の収縮が関係しています。運動の際にこれらの筋肉が引き伸ばされながら縮むことで、付着部である外側上顆に強いストレスをかけることになります。 最近はパソコンの使い過ぎで前腕の伸縮筋が緊張状態となり、少しの負担でも肘を痛めてしまう人が増えてきています。一方、内側のテニス肘は手首を手のひら側に曲げる動作で痛みを感じます。 痛みが出ている箇所は肘の内側にある内側上顆という部分です。内側上顆には手首を手のひらのほうに向かって曲げる動作をする時に必要な筋肉が付着しています。 常にテニスのフォアハンドやゴルフのスイングのような動作を繰り返していると、内側上顆に負担がかかります。 テニス肘で肘の内側が痛い場合の注意点 内側のテニス肘を予防するためには、痛みの原因となった動作を避けることです。これは外側のテニス肘の予防法と同じです。内側のテニス肘に限った予防法だと、手首を内側にひねる動作を控えることです。 しばらく安静にしていれば、軽度のテニス肘は痛みが解消します。痛みが引いたらすぐに動作を再開するのではなく、手のストレッチで様子を見ましょう。ストレッチで痛みやしびれを感じなかったら再び動作を行います。くれぐれも痛みがあるのを無視して動かさないように注意してくださいね。 まとめ・テニス肘!肘の外側が痛む場合と内側が痛い場合、その違いと注意点 内側のテニス肘(テニスエルボー)は、痛む箇所は異なりますが基本的な予防法は外側のテニス肘と一緒です。違和感を感じたら、しばらく肘を安静にして休めることが悪化を防ぐポイントです。 安静にしているのに症状が悪化したり、長期的に痛みが出ている場合は、放置しておいても治りません。なるべく重症化する前に整形外科を受診し、治療を受けるようにしましょう。 以上、テニス肘(テニスエルボー)の原因と症状について解説しました。少しでも参考になれば幸いです 監修:リペアセルクリニック大阪院 ▼こちらもご参照ください

最終更新日:2024.03.27 -

- 脳卒中

- 脳梗塞

脳卒中の種類と予防!再発を防ぐために? 脳卒中とは、脳の血管障害が原因で発症する疾患群の総称で、脳の血管が破れたり、詰まったりして起こる病気です。 脳卒中の症状は突然起こることが多く、「ついさっきまで元気だったのに、突然手足が動かなくなった」というような急性発症のエピソードを訴え、具体的な時間も言える場合が多くあります。 今回は、脳卒中の種類について、さらに「一次予防」と「二次予防」と呼ばれる予防法についても解説していきます。 脳卒中の種類 脳卒中は、大きく、血管が詰まることで発症する「虚血性脳卒中」と、血管が破れて発症する「出血性脳卒中」に分けられます。 虚血性脳卒中の代表疾患としては脳梗塞が、出血性脳卒中の代表疾患としては、脳出血やくも膜下出血があります。 脳卒中は、2019年2月現在、わが国の死因の第3位を占めます(第1位:がん、第2位:虚血性心疾患)。寝たきりの原因としては第1位であり、寝たきりとなった患者さんの約40%は脳卒中が原因です。 脳卒中には高血圧、脂質異常症、糖尿病、喫煙など、いわゆる生活習慣病が大きく関与しています。また、食生活の欧米化などにより、日本人の脳卒中(特に脳梗塞)の割合が増加しています。 ■脳出血 脳出血とは、脳の血管が破れて脳内で出血した状態をいいます。脳出血の多く(約60%)は、高血圧症を基盤とします。高血圧と動脈硬化により脳の細い動脈が壊死を起こし、小さな血管のこぶ(微小動脈瘤)ができます。 強い力(高血圧)がかかることにより、その微小動脈瘤が破れて脳出血を引き起こします。アルコール常飲者、肝機能障害者、血小板減少症の患者さんでは止血機構の作用が悪く、大量出血になる傾向があります。 高血圧のほかには脆弱な血管ができる疾患(脳動静脈奇形、もやもや病、血管腫、脳腫瘍など)の合併症として脳出血が起こることもあります。 ■くも膜下出血 くも膜下出血とは「くも膜下腔(脳の表面とくも膜の間のスペース)」に出血が起きた状態です。原因の多くは脳動脈瘤の破裂で、くも膜下出血の70~80%にあたります。 脳動脈瘤が破裂した場合、急激な頭蓋内圧の上昇により激しい頭痛や悪心・嘔吐、項部硬直などが、さらに脳灌流の低下により意識障害が出現します。 また、頭蓋内圧がさらに上昇すると、周囲の脳組織を圧迫して死に至ることもあります。くも膜下出血発症後の病態としては、再出血(最も多いのは最初の出血後24時間以内)や水頭症、脳血管攣縮(くも膜下出血後4~14日頃に発生)などがあり、時期に応じたケアが必要になります。 ■脳梗塞 脳梗塞とは脳へと伸びる血管が閉塞したり、重度の狭窄を起こしたりして血液の供給が十分でなくなった場合、血管の支配領域の細胞が栄養不足から死に至ります。 まれに、脳の静脈が詰まることで血液の流れが悪くなり、脳梗塞が起こることもあります。脳細胞は、皮膚などとは違って再生能力がないため、一度死滅した細胞はもとには戻りません。 このように、脳細胞が不可逆的に障害された状態を「脳梗塞」といいます。脳梗塞は、主に3つの病型(ラクナ梗塞、アテローム血栓性梗塞、心原性脳塞栓症)に分類されます。 また、脳梗塞が起こる前触れの状態を「一過性脳虚血発作(transient ischemic attack:TIA)」といいます。脳梗塞と同様に突然症状がみられますが、多くは24時間以内に消失し、画像検査でも脳梗塞の所見を認めない場合を指します。 TIAはその後、脳梗塞に進展する危険性が高いといわれており、早急な原因検索や脳梗塞に準じた治療を行う必要があります。 脳卒中の予防と再発予防 脳卒中を一度起こした人は、原因となる生活習慣や基礎疾患をもっていることが多く、脳卒中を再発するリスクが高いといわれています。脳卒中が再発すると、初発のときよりも重症であったり、重度の後遺症が残ることもあるため、再発予防が重要となります。 再発予防には、生活習慣の改善が必要となり、看護師は患者の生活背景を把握し、それぞれの患者にあった生活指導をしていくことが重要です。 脳卒中の予防 脳卒中の予防には「一次予防」と「二次予防」があります。 脳卒中を起こしたことのない人の発症予防を「一次予防」といい、生活習慣の見直しや環境の改善などにより脳卒中を予防します。また、健診などを受けることで危険因子を早く発見し、治療することが重要となります。 対して、一度でも脳卒中を起こしたことのある患者の再発予防を「二次予防」といい、こちらも生活環境を改善し危険因子を管理すること、また服薬を継続することが重要となります。 脳卒中の危険因子には主に、高血圧症、糖尿病、脂質異常症、心房細動、喫煙、飲酒、睡眠時症候群(SAS)、メタボリックシンドローム、慢性腎臓病(CKD)があげられ、日本脳卒中協会は、脳卒中の予防啓発のための「脳卒中予防十か条」、脳卒中の再発予防のための以下のような「脳卒中克服十か条」を掲げて注意を促しています。 脳卒中の一次予防 脳卒中の2次予防(再発予防) 退院後の健康の維持・回復のためには、問題のある保健行動を改善していく必要があり、これを「行動変容」といいます。この行動変容が患者教育・退院指導の主な目的となり、行動変容のためには3つの条件があります。 行動変容のための3つの条件 ■知識 患者さんが何を行うべきか、その理由は何かを知る必要があり、看護師は脳卒中という疾患について、生活環境の改善方法、内服薬継続の必要性を説明し、指導する必要があります。 この際、上記にあげた「脳卒中予防十か条」に沿って説明していくと、患者さんにもわかりやすく説明ができます。コメディカルと連携し、例えば食生活については管理栄養士による栄養指導、運動についてはセラピスト(PT、OT、ST)による自宅で続けられる運動の指導、服薬管理については薬剤師による服薬指導を実施することも効果的な方法です。 ■意欲 患者さんに知識を共有しても、指導内容を継続できなければ意味がありません。指導後、患者さんが実際に行動を導入したり、行動継続の過程において重要となるのが「自己効力感」です。 自己効力感とは「目的とする結果を得るために必要な行動をうまく実行できる確信」と定義されており、この“できるかもしれない”という確信が、行動に移す意欲を促すとされています。 ■技術 技術には無理なく行動を変えるための技、知恵、コツなどが含まれます。そのなかの1つが「小さな目標設定」です。 例えば、生活習慣の改善として適度な運動が挙げられますが、健康増進のためには有酸素運動(30分のウォーキングを週3回行うなど)がよいとされています。 しかし運動習慣のない人にとっては、実現できるのだろうかと不安に思い、行動に移せないことも考えられます。そのような患者さんに対する退院指導では、「バス停1つ分を歩く」「3階までなら階段を使う」など実現できそうな目標を設定し、達成できれば少しずつ目標を上げていくといった提案をしていくことも重要です。 この“小さな目標を達成できた”という気持ちが、自己効力感を高めることにもつながります。 次に、再発予防指導の内容を具体的に紹介していきます。 再発予防指導による生活習慣の改善 ■血圧 脳卒中最大の危険因子といわれており、血圧値と脳梗塞の発症率との関係をみると、血圧値が高くなるほど、発症率が急激に高くなっていきます。 「健康日本21」では、国民の平均血圧が2 mmHg低下すると、脳卒中死亡患者は1万人減少し、ADL(日常生活動作)が新たに低下する患者の発生も3,500人減少するといわれています。 その為には普段から栄養バランスのよい食事を摂るように意識し、塩分の摂りすぎに注意したり、適度な運動をすることが大切です。 また血圧を測る習慣をつけ、血圧を管理することも必要です。 同じ時間、同じ条件で測定し記録するように指導しましょう。高血圧と診断された患者さんは、薬物療法で血圧を正常に保っておくことも重要です。 ■食事 偏った食事は高血圧、脂質異常症、糖尿病、肥満、動脈硬化を促進してしまうため、標準体重に対する適切な1日の摂取エネルギー量を目安にした、バランスのよい食事を摂ることが必要です。 塩分控えめ(1日10g未満)、高脂肪の乳製品は控え、魚や植物性(オリーブ油など)の油を積極的に摂るように心がけます。また、食物繊維の多い食事もよいでしょう。 ■運動 ウォーキングなどの有酸素運動を30分以上、週 3 回程度行うのが望ましいといわれています。運動を習慣化するためには、毎日10分程度のストレッチ体操を取り入れるのも効果的です。 ■喫煙 喫煙は百害あって一利なしであり、患者には禁煙を指導する必要があります。禁煙に自信がない患者さんには、「禁煙外来」の受診を勧めるのも 1 つの方法です。 ■飲酒 飲酒は適正量を守ることが重要です。ビールなら 1 日あたり中瓶 1 本(500mL)、日本酒なら 1 合(180 mL)くらいまでといわれています。週1日程度の休肝日をつくることも大切です。 ■服薬 脳卒中の中でも、脳梗塞の再発予防のための抗血栓薬は、効果がみえるものではありません。そのため、勝手に中断したり、手術や検査のために中止になり、そのまま再開されずに未内服となったりすることがあります。 抗血栓薬が何のための薬剤かを説明し、継続の必要性を伝えることが重要です。 まとめ・脳卒中の種類と予防!再発を防ぐために?! 脳卒中を起こすと失語などの高次脳機能障害が残ります。理解力が十分でない患者に対しては、家族も一緒に指導するなどの工夫が必要です。 食事は配偶者など同居している家族が作ることも多く、特に栄養指導は家族も一緒に行うことが重要です。患者の症状、生活歴をふまえ、指導の対象を考えることが必要となります。 また、脳卒中早期発見の啓発も行っていかなければなりません。血栓溶解療法は、脳梗塞発症後4.5時間までしか使用できません。 「顔・腕の麻痺」「言葉の障害」など、脳卒中の疑いがあれば 1 秒でも早く救急要請し、治療を開始しなければならないことを、家族をふくめて説明する必要があります。 最後に、脳卒中予防の秘訣に「3つの“R”」がありますのでそちらを紹介します。 1.Recognize(危険因子を発見する) 2.Reduce(危険因子を減らす、治療する) 3.Respond(発作に反応する、早期に受診する) 以上のことを実行すれば、脳卒中の危険性はかなり下がり、発症後の後遺症も比較的軽く抑えることができるでしょう。 この記事がご参考になれば幸いです。 監修:リペアセルクリニック大阪院

最終更新日:2023.10.09 -

- 脳卒中

- 脳梗塞

脳卒中の発症後は時間との闘い!その時に取るべき行動と知っておきたいこと 脳は障害を受けた場所により症状が異なります。脳は大脳・中脳・小脳・間脳・橋・延髄などに分けることができ、その部位ごとに役割が違います。 また大脳は前頭葉・側頭葉・頭頂葉・後頭葉に区分けでき、それぞれで司る機能が違うため、脳卒中により障害を受けると、その部位により様々な症状が現れます。 脳卒中というと「突然、意識を失い倒れる病気」と思っている方も多くいると思いますが、このようにひどい症状で発症するのはほんの一部に過ぎません。 「脳卒中」の代表的な「初期症状」には以下のようなものがあります。 ・ろれつが回らない 食事中にはしを落とす 片目が見えない ・視野が半分になる 顔の半分と片方の手足の感覚がおかしい 言葉が理解できない ・言いたいことが言えない ・半身に力が入らず歩きにくい バランスがとれない 突然の強い頭痛や吐き気 ・意識がもうろうとする ・急に興奮して暴れ出す ひどいめまい けいれん発作 症状は急に現れることが多く、だいたいの場合、発症時刻がはっきりしています。例えば夜中にトイレで起きた際や、朝起きた際、あるいは日中に急に発症するというパターンがほとんどです。 最初にみられた症状が徐々に軽くなり、そのまま消えることもあり、これを「一過性脳虚血発作※」といいます。 ※一過性脳虚血発作(Transient Ischemic Attack:TIA) 脳梗塞の前触れとして、脳梗塞と同じ症状が短時間(数分~数十分、長くても24時間以内)だけ出現するものを、「一過性脳虚血発作」といいます。 症状が一時的で比較的軽いため、たいしたことはないと安易に考えがちですが、本質は重症の脳卒中発作と同じメカニズムで起きているので、そのうち再起不能の発作に襲われる危険性が高いとみるべきです。前触れをそのまま放置するか、すぐに病院を受診して適切な治療を受けるかによって、予後が大きく変わるのはいうまでもありません。 発症後は時間との戦いです 発症後「3~6時間以内に初期治療を受ける」ことが特に重要、一番大切です。 脳卒中を疑ったら可能な限り早く専門医を受診しましょう。脳の障害は脳卒中の発症後、時間が経つほど大きくなります。障害が大きくなると後遺症も重度となり、命の危険も高まります。 それとは逆に、早期診断や早期治療開始を行うことで、後遺症が軽くなることがあります。また脳梗塞では、発症してから4.5時間以内、8時間以内の患者さんのみに行える特殊な治療があります(t-PA点滴治療、血管内治療)。 発症した際にまずやるべきこと 自分や周りの人で脳の異常が疑われる症状がみられた場合は、速やかに適切な対応を取りましょう。 ①意識がある時 とにかく周囲に助けを求め、できるだけ動かずその場で横になることが原則です。周囲の人は、マットや毛布の上に患者さんを乗せて、広いところに移動して寝かせましょう。 これは脳への血流を保つこと、血圧上昇による出血の悪化や、再出血を予防するためです。横になれる場所が近くになくても、自分で立って歩くべきではありません。 なぜなら脳の血管が詰まって症状が出ている時には、歩くことで脳への血流が悪くなり、脳の障害がひどくなる恐れがあるからです。 ②意識がない時 こちらからの呼びかけや、体をゆすっても反応がまったくない、一時的に目を開けてもまたすぐに閉じて眠り込んでしまう、さらに目は開いていても応答が曖昧な場合は、周囲の人が慎重に機敏に対応しなくてはなりません。 ③救急車を呼ぶ 脳卒中が疑われる時は、一刻も早く専門医の受診が必要になります。通院治療中のかかりつけ医がいる場合は、専門の医療機関を紹介してもらうのが良いましょう。 すぐに連絡がつかない場合は、直ちに119番に電話し、救急車を呼びましょう。受診予定の病院には、あらかじめかかりつけ医や救急隊から連絡し、搬送予定の患者の病状を説明した上で受け入れ可能か確かめておけば無駄な時間を省いて搬送できます。 重症の場合ではもちろんですが、軽症と思われる時も救急車を利用しましょう。これは一刻も早く救急搬送するためであり、また搬送の途中で急に容体が悪化することも十分あり得るからです。 もしも救急車が他の現場へ出動中などで到着に時間がかかる時は、患者さんに横向きに寝てもらって、家族や周囲の人が車を運転し、病院へ運んでください。 ただし、患者さん本人が運転したために大事故を起こした例や、手遅れになるほど病状が悪化した例もあるため、患者さんが自分で運転して病院へ向かうのは絶対にやめましょう。 意識がない時の対応のポイント 1.適切な場所への移動 ・敷物などに寝かせ、処置や運び出しがしやすい場所に移動 ・戸外であれば、風通しのよい日陰に移動させる ・頭をできるだけ動かさない(特に前に曲げない) 2.気道の確保と誤飲の防止 ・頭を前屈させない(=枕をしない) ・いびきや呼吸が苦しそうな時は、バスタオルや座布団などを巻いて肩の下に敷く(首を反らせ気味にすると、呼吸が楽になることが多い) ・嘔吐しそうな時は、誤飲や窒息を防ぐため体ごと横向きに寝かせる(麻痺がある時は、麻痺側を上に向ける) 3.環境調節 ・上着のボタンを外し、ズボンのベルトを緩める ・眼鏡、腕時計などのアクセサリー、入れ歯を外す ・照明をやや暗く、室温を20℃程度にして換気をする ※脳卒中発症後すぐに生命の危険があるのは、重症のくも膜下出血を除けば、ほとんどありません。落ち着いて上記の3点をすぐに実行してください。 急性脳卒中のガイドライン/FAST 急性脳卒中を診断する際には、「FAST」と呼ばれるガイドラインが使用されます。FASTは、脳梗塞を早期発見するためにチェックするポイントの頭文字を合わせたものです。 ■FACE:顔 うまく笑顔が作れますか? 片側の顔だけが歪んでいたり、ひきつっていないか、顔の麻痺状態をチェックしましょう。 ■ARMS:腕 腕を上げたままキープできますか? 両腕をゆっくりと上げ下ろししてみて、腕の麻痺が起きていないかどうかをチェックします。もしも両腕を前に上げた際に、片腕だけが脱力して腕が上げられなければ要注意です。 ■SPEECH:話 短い文がいつも通り話せますか? 簡単な問いかけ(例えば本人の名前や今日の日付など)をしてみて、正しい返答があるかどうかをチェックしましょう。 ■TIME:時間 発症時刻を確認。 脳梗塞の場合、発症してからの時間によって治療内容が変わります。発症後2〜3時間以内であれば、薬物により血栓を溶かす治療が可能となることがあります。 ▲ 周りにいる人が突然倒れたり、自分でおかしいなと思ったら、上記の4点を確認して、速やかに救急車を呼びましょう「F・A・S」のチェックのうち、ひとつでも項目が確認できたら、発症した時刻を確認して、速やかに救急車を呼びましょう。 脳卒中へと繋がる生活習慣病 脳卒中は、高血圧や糖尿病、高脂血症など「生活習慣病」を持っている人に起こりやすいとされています。 これらの病気は、動脈硬化の原因となったり、心臓に血液のかたまりをつくり、それが血管にのって飛んでいき、脳の血管をふさいだりします。 また、こうした病気においては、 ・脂質、塩分、糖分の取り過ぎ ・喫煙や酒の飲み過ぎ ・運動不足 ・過剰なストレス といった生活環境が深く関係しているため「生活習慣病」と名付けられています。 さらに、性別や遺伝的素因、年齢なども脳卒中発症に深くからんでおり、これらをまとめて 「危険因子」と呼びます。危険因子をもつ人は、予備軍であると心得て、生活環境を見直して危険因子を減らし、生活習慣を改善すべきです。 脳ドックについて また脳卒中の危険因子が多い人は、日頃から脳ドックを受けるなどで脳卒中発症前の予防に努めるのも良いでしょう。以下に当てはまる方は一度「脳ドック」を受けてみるべきといえます。 ■40歳以上でまだ一度も脳ドックを受診したことがない ■高血圧、脂質異常(高脂血症)、動脈硬化などの診断を受けている ■家族や血縁者に脳卒中になった人がいる。もしくは糖尿病、高血圧の傾向がある ■飲酒、喫煙の習慣がある 脳ドックの検査項目には以下のようなものがあります。 ・MRI(磁気共鳴断層撮影) ・MRA(脳血管撮影) ・マルチスライスCT ・超音波検査 ・脳波測定 ・血圧測定 ・血液検査 ・尿検査 ・心電図 ・眼底検査 まとめ・脳卒中の発症後は時間との闘いです!その時に取るべき行動、知っておきたいこと 脳の障害では、早期発見や早期治療がその後の予後に大きく関わります。何か異常がみられた際は様子を見るのではなく、少しでも早い対応をとりましょう。 また自分が脳卒中の危険因子に当てはまる場合は、生活習慣を見直し、検診を受けるように心がけましょう。 この記事がご参考になれば幸いです。 監修:リペアセルクリニック大阪院

最終更新日:2023.06.02 -

- 脳卒中

- 脳梗塞

脳卒中発症後の神経症状等、具体的な後遺症を解説! 脳卒中の後遺症では、脳の中枢神経がダメージを受けることでさまざまな神経症状が現れることがあります。脳が受けたダメージが重いほど後遺症の種類も増え、症状も重くなります。 今回は、脳卒中の発症後によく現れる神経症状の種類と後遺症について詳しく解説していきます。 脳卒中の後遺症による神経症状の種類・障害 ①運動障害 脳卒中が起こると、脳の運動に関わる部位にダメージを受け、「体を思い通りに動かせない」、「麻痺する」、「力が入らない」といった症状が現れることがあり、これを「運動障害」と呼びます。 障害された脳の損傷具合に影響されます。また、運動障害の1つである麻痺は、その現れた部位によって名称が決まっています。 麻痺や運動障害の重さ 痙縮 ・筋肉が重く、突っ張った感じがする程度 不全麻痺 ・部分的な麻痺、わずかな麻痺 完全麻痺 ・まったく動かない麻痺 不随意運動 ・「動かそう」という意思がないのに、手足が勝手に動いてしまう異常運動 例)健側に力を入れると麻痺側の手足が勝手に動く 運動失調 ・筋力低下や麻痺が無いにも関わらず、協調運動ができず随意運動のできない状態 例えば小脳が障害されると、ふらふらする、バランスが悪くなり上手く歩けない、めまいといった運動失調が現れることもあります 麻痺の現れる部位別の名称 単麻痺 ・片半身の上肢あるいは下肢だけの麻痺。前大脳動脈閉塞では下肢の単麻痺を起こしやすい 片麻痺 ・右半身あるいは左半身の上下肢の麻痺のこと 脳梗塞、脳出血、脳腫瘍、脳の外傷等で起こる 対麻痺 ・両側の下肢が麻痺するもので、上肢は自由に使える状態 主な原因はスポーツや交通事故、転落・落下による脊髄損傷により起こる 四肢麻痺 ・両側の上肢と下肢の両方が麻痺した状態 脊髄損傷や脳性麻痺などによって起こる 通常、運動障害は脳の障害が起きた部位の反対側に運動障害が現れるのが特徴で、このことを「半身麻痺」と呼びます。脳からの指令は神経を通じて全身に伝達され、その神経は、脳から脊髄へ通じる途中の首のあたりで交差しています。 その為、右脳の指令は左半身へ、左脳の指令は右半身へと伝達されます。したがって、左右の脳の障害と運動障害の関係は次のようになります。 ・右脳に障害がある場合は、左半身の運動機能が障害され左半身麻痺 ・左脳に障害がある場合は、右半身の運動機能が障害され右半身麻痺 ②言語障害 構音障害(運動障害性構音障害) 構音障害とは、正しい言葉を選択し話せるものの、声が出にくかったり、呂律が回らず正しい発音が出来なくなる言語障害です。つまり、構音障害の人は、口や舌といった発声発語器官を上手く動かすことが出来なくなってしまいます。 失語症 失語症とは、発語発音器官に運動障害が無いものの、脳の言語をコントロール言語中枢の障害により、思ったことと異なる言葉が出たり、聞いた言葉を理解できなくなる障害です。例えば、”言葉が分からない国に、突然放り出されたような状態”と捉えていただくと分かりやすいかもしれません。 誰でも、相手の言葉を理解できず、自分の思いも上手に伝えることが出来ないもどかしさは想像に難くありません。ましてや、失語症の場合は、今まで住み慣れた環境が突然外国のように感じるので、そのもどかしさやショックは図り知れないものです。 ③感覚障害 脳梗塞や脳出血、事故などにより、半身の運動障害が発生するのと同じように、半身の感覚が麻痺したり、手足がしびれたり、触覚、痛覚、温度感覚などが鈍くなる感覚障害が現れることがあります。 ④嚥下障害 私たちは普段は何気なくしている食事ですが、老化、脳出血の麻痺、認知症などによって、食べ物の飲み込みが上手にできなくなることがあります。 俗に嚥下(飲み込み)障害といわれる障害で、窒息や誤嚥性肺炎を引き起こし、最悪死に至ることもあります ⑤排尿障害 脳卒中により排尿に関わる神経が障害されると、うまく排尿をコントロールできなくなる排尿障害が現れます。 排尿障害の症状には失禁、頻尿、尿が出ない、尿意を感じられなくなる等があります。 ➅感情障害 脳卒中(脳梗塞や脳出血)の後遺症には、感情面の障害もあります。イライラしやすくなったり、怒りっぽくなるなど、感情が不安定になります。 ・意欲の低下 ・感情失禁(少しのことで、喜怒哀楽が激しく現れる) ・幻覚や妄想 また、気分障害の一種である「鬱病(うつびょう)」になる場合もあります。鬱病とは、気持ちの落ち込みが長く続き、心の持ちようや精神力がコントロールできなくなる病気です。 抑うつ気分や不安感、焦燥感(しょうそうかん:焦りやイライラ感のようなもの)、精神活動の低下、不眠、食欲の低下、などを特徴とする精神疾患です。 脳卒中による鬱病は、後遺症により今までできていたことがうまくいかないためのショックから起こったり、脳の機能が損傷したために起こったりします。 脳卒中の後遺症による精神的症状・心理的変化 脳卒中を起こすと後遺症が残ってしまうことにより、精神的に追い詰められてしまうことも多くあります。 ・手足の自由がきかない ・仕事をやめざるを得なくなった ・介護を必要とする身体になってしまった 脳卒中を発症した方は、それまでとは違う環境に、戸惑うことは当然のことです。また、リハビリを経て身体機能がある程度回復してからも、精神的に不安定になることはよくあることです。 特に、退院後は脳卒中の発症前とギャップを実感するため、落ち込んでしまうことがよくあります。入院中は障害を受け入れることができていたのに、退院後の周りの環境が健常者ばかりになるので、心理的な変化が現れやすくなります。 したがって、ご家族や周囲は、本人の心理的な変化に気を使い見守ってあげるべきといえるでしょう。抑うつなどの精神的症状が強くみられる場合は早めに医療機関を受診しましょう。 また、以下のような取り組みをおこない、精神面・心理面のケアをしていくことが大切です。 ①社会参加を積極的にする ・障害が重いと外出が困難になる ・精神的に外に出るのがおっくうになる 上記のことは、本人だけでなく介護者に共通して言えることだと思います。しかし、家に引きこもるようになると、ますます精神的につらくなり、鬱状態になってしまいます。よって、できる限り外界との関わりをもつことが望まれます。家族ばかりでなく、色々な人と接することで精神を安定させることが非必要不可欠です。 ②ボランティアやレクレーションなどの社会活動 ボランティアやレクレーションといった社会活動を行うことも効果的です。社会の一員として活動し、自身の存在価値を認識することで、生きる意欲の向上に繋がります。 ③デイサービスやデイケアで他人の交流 また、デイサービスに通うことも効果的です。同じ境遇の人たちと交流を持つことで、今の自分を見つめ直し、病状を受け入れる良い機会になります。自身の病状を受け止めることは、とても勇気がいることですが、現状を受け止めることが見えてくることがあるのも確かです。 脳卒中による後遺症とその具体的な症状 脳卒中発症後は、日常生活にも影響を及ぼすような後遺症が現れます。具体的な症状を紹介します。 《骨折・打撲》 リハビリや日常生活動作(ADL)の中、脳卒中後遺症の麻痺の為に思い通りに身体が動かないことがあります。思い通りに身体が動かせないと、階段や少しの段差でつまずく、転倒することが多くなります。 特に、高齢者で骨粗鬆症(こつそしょうしょう)が進んでいると尚更です。したがって、室内の環境をバリアフリーにするなどして安全に過ごせるように整備しましょう。 《疼痛:とうつう》 疼痛が現れる原因もさまざまです。麻痺の部位を動かした時に感じる疼痛、リハビリで過度な運動を行った時の疼痛(視床痛)などがあります。このような疼痛を抑制するのに、各種の物理療法、消炎鎮痛薬や麻酔薬による神経ブロック治療、抗不安薬等が用いられることがあります。 《失禁・便秘》 失禁が酷い場合は、介護用おむつの使用も検討します。しかし、出来るだけ排泄の自立を目指しましょう。また、夜間の失禁が多い場合は、排尿時間をコントロールするための薬物治療が行われることもあります。 便秘がある場合は、緩下剤や浣腸が使用されることもあります。 《異所性骨化》 異所性骨化とは、関節周囲の軟部組織の中に骨ができる病気で、麻痺の患者や、関節の手術後によく見られます。 過度のリハビリで肩や肘、膝関節や股関節などが硬くなり、骨化することがあり、更に運動を続けると周囲の組織が傷つき、骨化を進行させてしまうこともあります。 症状が治まるまでは、患部に過度の刺激を与えないように注意し、腫れや痛みがある場合は、すぐに医師の診察を受けましょう。 《廃用症候群》 寝たまま動かずにいると、筋肉や骨が衰えたり関節が固まって動かしにくくなったりする「廃用症候群」が起こり、その後のリハビリが困難になります。 急性期のリハビリをできるだけ早く始めるのは、廃用症候群を予防し、機能が失われるのを最小限にとどめるためです。脳卒中で壊死した脳細胞の周囲には、死んではいないが機能が停止している“仮死状態”の脳細胞があります。 急性期においてのリハビリは、こうした脳細胞に刺激を与えることで機能を回復させる効果があると考えられています。また、急性期に早期からリハビリを始めたほうが、しばらくしてから始めた場合よりも早く退院でき、死亡率も減ることがわかっています。 【上図】発症後まもなくリハビリを開始した群と、しばらくしてから開始した群の 6週間後の状態を比較しました。すぐに開始した群では、自宅に戻れる割合が 50%を超えているだけでなく、死亡率も半減していることがわかります。 まとめ・脳卒中発症後の神経症状等、具体的な後遺症を解説! いかがでしたでしょうか。 脳卒中の発症直後で意識障害が強く現れている時は、どのような後遺症が残るのか予測しにくいですが、意識が回復するにつれてさまざまな後遺症が表面化してきます。また、脳卒中の後遺症は 1 つだけでなく、複数の障害が現れることもあります。 一般的に、脳卒中の影響により脳が受けたダメージが重ければ重いほど、後遺症の種類も増え、症状も重くなる傾向があります。 後遺症を受け入れ、早期からリハビリを開始することはもちろん、身体的、精神的ともに本人だけでなく介護者など周囲の理解やサポートが大切です。 この記事がご参考になれば幸いです。 監修:リペアセルクリニック大阪院 ▼脳卒中の後遺症|脳卒中の最新、幹細胞治療は、以下をご覧下さい 再生医療は、脳卒中の後遺症に対する新たな治療法として注目が必要です

最終更新日:2024.03.28